いま福岡で話題の人気の女子大学|筑紫女学園大学

7/12(土)オープンキャンパスにてミニ講義を開催いたしました!

「カリスマ国語教師、今年も登場 〜文学教材の授業のポイント教えます〜」

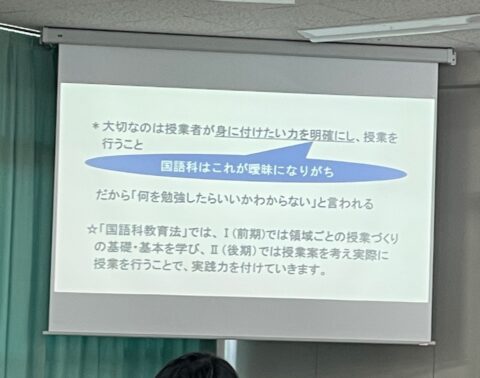

中学・高校の国語教育も、近年様変わりしてきています。「教材を」教えるのではなく、「教材で」教える—つまり、単なる知識を身につけるのではなく、読み方、考え方(方法)を教えて本当の実力を養うことに主眼が置かれています。

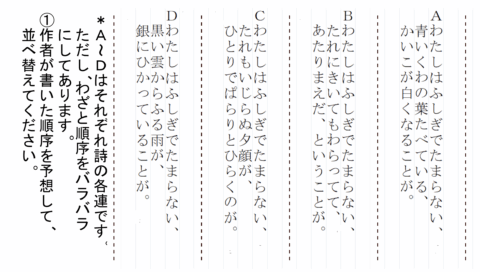

◆授業教材の例

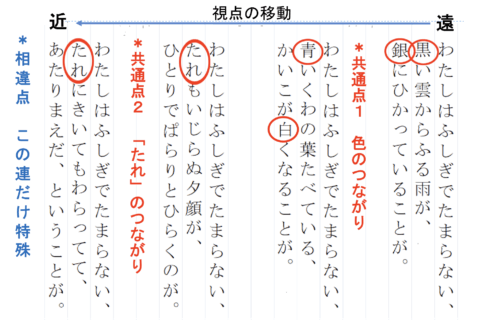

・AとDには「青」「白」「黒」「銀」という色が表現されている

・BとCには「たれ」という語が共通している

・Bのみ具体的なことが書かれていない(この連だけ特殊)

・「黒い雲」「青いくわの葉」「夕顔」という順番で「わたし」の視点に近づく

これらに気づくことができれば、正解は次のようになります。

◆さらなる授業展開

・この詩の主題に関わる連を書き出させる(第四連)

・第四練のキーワードを二つ書き出させる(「ふしぎ」「あたりまえ」)

→二つのキーワードを使って主題(テーマ)を文章化させる

「あたりまえに思っていることの中にふしぎがある」

・すべて三行

・すべて「わたしはふしぎでたまらない、」で始まる

・すべて七音・五音のリズム(七五調)である

→この形式を真似て自分の身の回りにある「ふしぎ」を書かせる

わたしはふしぎでたまらない、

昼には白いおひさまが、

夕には赤くなることが。

◆「身に付けたい力」

国語の授業では、「身に付けたい力」を明確にして、ボトムアップ型とトップダウン型をうまく組み合わせていく必要があるでしょう。

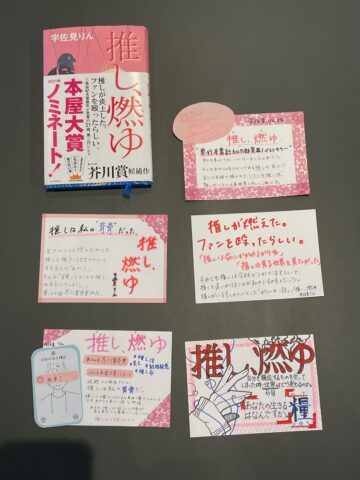

日本語・日本文学科では、7月19日(土)・20日(日)にCJサマーキャンプ「POPで楽しむ文学の世界」を開催いたします。図書館好き、本好きの皆さんにはピッタリのイベントです。今年は、読書タイムも昨年より長めにとっています。

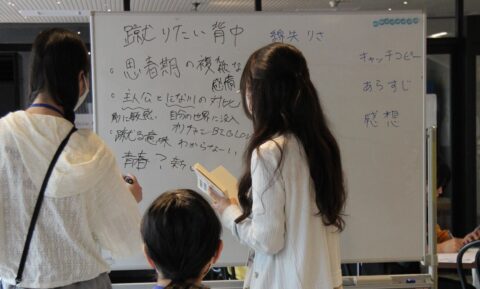

昨年サマーキャンプに参加した先輩お二人から、今回サマーキャンプに参加する高校生の皆さんにメッセージが届いています。

宇佐美りん著『推し、燃ゆ』を選んだMさん(日本語・日本文学科1年)

綿矢りさ著『蹴りたい背中』を選んだYさん(日本語・日本文学科1年)

木下さん(本学科2年)は、昨年、学内で実施された「日本漢字能力検定」(漢検)の「2級」(常用漢字がすべて読み書き活用できるレベル)に挑戦し、見事、満点で合格しました。この成果により、今年、日本漢字能力検定協会から「成績優秀者」として表彰され、令和6年度の「優秀賞(第2回 2級)」を受賞することになりました。検定協会から届いた受賞のお知らせによると、表彰状は9月上旬に届く予定で、協会HPに開設される特設サイトでも、その功績が表彰されるそうです。

.jpg)

「あまり根を詰めすぎず、自分に合ったペースで勉強をする事が、最後までモチベーションを保つコツだと思います。私は、音楽や動画を流しながら一日中ゆるゆると勉強した日もありました。努力すればその結果は出るので、 最後まで頑張ってください。」

さらに、今回の受賞の知らせを受け、これまでの学びを振り返った感想も寄せてくれました。

「私は、小説を読んだり、マンガやアニメを見たりするのが好きなのですが、作品中の会話や台詞に四字熟語を使った表現が出てくることがあります。それらをすぐに理解できると、勉強したことが身に付き読解力が向上していると実感します。また、知識を要し奥深く複雑でありながら面白味がある物語を、以前よりも理解できるようになりました。自分の趣味をより深く楽しめるので、生活が少し豊かになった気がして、さらに漢字に興味を持つようになりました。」

木下さん、「優秀賞」受賞、おめでとうございました。日本語・日本文学科には、漢字の学びが役立つさまざまな授業がありますので、これからも楽しみながら学んでいってください。

6月8日(日)オープンキャンパスでは、日本語・日本文学科、松下博文教授によるミニ講義が開催されました。その内容を紹介します。

「吾輩はホラー作家である 漱石のミステリー小説」

◆「猫」の最期は?

みなさんは、「吾輩は猫である」の結末をご存知ですか。主人公の「猫」は、ビールを飲み、足を滑らせ、台所の水瓶に落ちて溺死してしまいます。作品の書き出しは滑稽で陽気で面白いですけれども終わりはなんともホラーでミステリアスな結末になっています。しかし、あの有名な「こころ」にしても、「先生」をめぐる物語はストーリーが進んでいくにしたがい、謎が深まりミステリアスな展開になっています。

◆「夢十夜」の仕掛け

漱石作品のなかでもっともホラーで身の毛がよだつ作品が「夢十夜」に収められている「第三夜」です。この作品にはいくつかの「仕掛け」(コトバのなぞ)が仕組まれています。その仕掛けはなかなか巧妙で、コトバの向こう側のコード(意味の枠組み)を解読してはじめて、そのコトバに込められた漱石の「仕掛け」を見破ることができます。ここでは二つの仕掛けを紹介することにしましょう。

◆背中の子供はなぜ「六つ」

六つになる子供を負(おぶ)っている。たしかに自分の子である。ただ不思議な事にはいつの間にか眼が潰(つぶ)れて、青坊主になっている。

漱石はなぜ背中の子供を六歳に設定したのでしょうか。古来日本では〈七歳までは神のうち〉と言い、数え年七歳までを神の子として扱う風習がありました。七歳をすぎると一人前の「人」になるということですが、逆に言えば、七歳以下は「人」ではないということです。すなわち人間の形をしていない妖怪、鬼の類だということです。その昔、多くの子供は七歳を迎える前に病気等で亡くなっていました。父親が負ぶっている〈六つ〉の子供は「死児」(妖怪・餓鬼)であったのかもしれません。では、父親と子供はどこに向かって歩いていくのでしょうか。

◆「左」が意味するもの

しばらくすると二股になった。自分は股の根に立って、ちょっと休んだ。

「左が好いだろう」と小僧が命令した。左を見るとさっきの森が闇の影を、高い空から自分らの頭の上へ抛(な)げかけていた。

「御父さん、その杉の根の処だったね」

「うん、そうだ」と思わず答えてしまった。

「文化五年辰年だろう」

なるほど文化五年辰年らしく思われた。

「御前がおれを殺したのは今からちょうど百年前だね」

自分はこの言葉を聞くや否や、今から百年前文化五年の辰年のこんな闇の晩に、この杉の根で、一人の盲目を殺したと云(い)う自覚が、忽然として頭の中に起った。おれは人殺しであったんだなと始めて気がついた途端に、背中の子が急に石地蔵のように重くなった。

すでに気づいているかもしれませんが、子供の呼び名が〈小僧〉に変わっています。父親は子供の存在がうとましくなり、森の中へ捨ててしまおうと考えているのです。途中、道が二股になりました。背中の〈小僧〉は「左」に行くように命令します―子殺しの現場へ-父親はこの森のこの杉の根元のこの場所で百年前に我が子を殺していたことを自覚します。

ここで留意すべきは「左」という方向です。なぜ、子供は「左」に行くように命令したのでしょうか。ご承知のように、「左」は反時計回り、時間を過去にさかのぼる方向を示しています。漱石はこの作品のクライマックスに「左」という反時計回りの装置を仕掛けていました。この仕掛けはなかなか見破ることが困難です。

漱石の作品にはさまざまな謎が仕組まれています。文章をていねいに読み解きながらあなたも名探偵コナン君になってコトバのコード(意味の枠組み)を探してみましょう。いろいろ面白いコードが見つかるはずです。

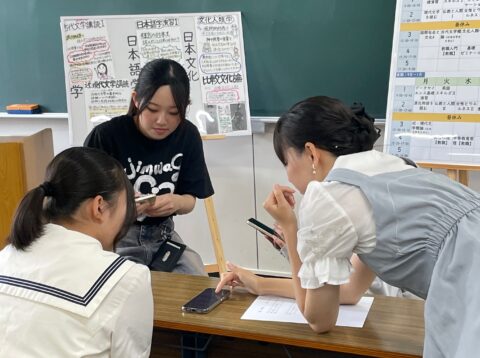

6月8日(日)にオープンキャンパスを開催いたしました。ここでは日本語・日本文学科の説話翻刻ワークショップの様子を紹介します。

説話の内容は、猿回しの飼っていた老猿が主人のマネをして合掌して念仏し、死んだ後に夢に出てきて「おかげさまで極楽往生しました」とお礼を述べるというものでした。「念仏スル体(テイ)ニテ口ヲ動(ウゴカ)ス」という仕草が、ちょっぴり可愛いと感じた人もいたことでしょう。難読漢字や合略仮名に戸惑いつつも、4年生の先輩たちの助けを借りつつ、熱心に翻刻に取り組んでいただきました。翻刻の楽しさを満喫できたのではないかと思います。

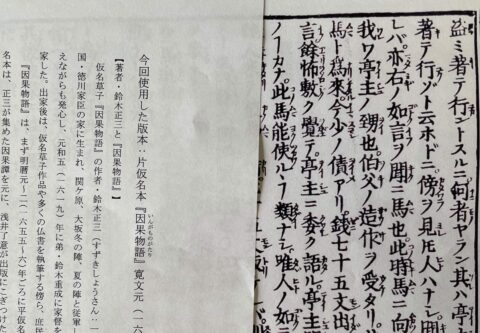

4月19日(土)オープンキャンパスにて、文学部 日本語・日本文学科では説話翻刻ワークショップを開催しました。今回は寛文元(1661)年に出版された片仮名本『因果物語』のうち、「蛇」に関する説話を翻刻しました。「翻刻」とは、写本や古典籍などを読み取りそのまま活字化(テキスト化)する作業のこと。参加高校生の皆さんには、はじめての翻刻にチャレンジしていただきました。

次回のオープンキャンパスは、6月8日(日)に開催されます。6月オープンキャンパスでは、いよいよミニ講義(近現代文学)がはじまります。また、翻刻ワークショップでは「猿」の説話を翻刻する予定です。是非とも、日本語・日本文学科の学びを体験してみてください。

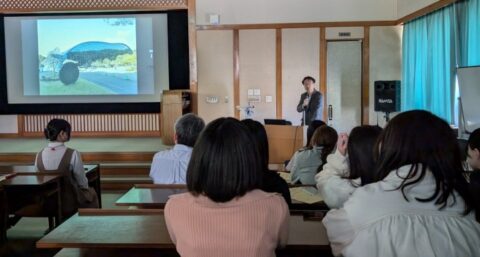

今年度、日本語・日本文学科は、71名(内、編入生1名)の新入生を迎えました。

新入生の皆さんは、4月2日の入学式の後、学科オリエンテーションや履修登録を経て、緊張しながらも、しっかりと一年間の時間割を作成していました。 4月9日は、学科の新入生歓迎行事の「フレッシャーズセミナー」が行われました。今回はその時の様子を写真とともにご紹介します。

「フレッシャーズセミナー」は、まず、学科教員の「アビスパの試合を見に行こう!」などのユニークな挨拶から始まりました。 新入生の皆さんも緊張がほぐれたようで、会場のあちらこちらで笑顔が見られました。

次に、「基礎ゼミナール」のクラスに分かれ、新入生・教員・先輩の協力学生が、それぞれに自己紹介カードを作成、発表し、交流を深めました。

続いて、「学科の学び」の紹介として、時里奉明先生による「九州国立博物館」の講話が行われました。 講話では、九州国立博物館の見どころが豊富なスライドで紹介され、皆、熱心に聞き入っていました。歴史と環境にめぐまれた太宰府で学ぶ意欲が高まったのではないでしょうか。

新入生の皆さんの大学生活のスタートを、教員一同、応援しています。

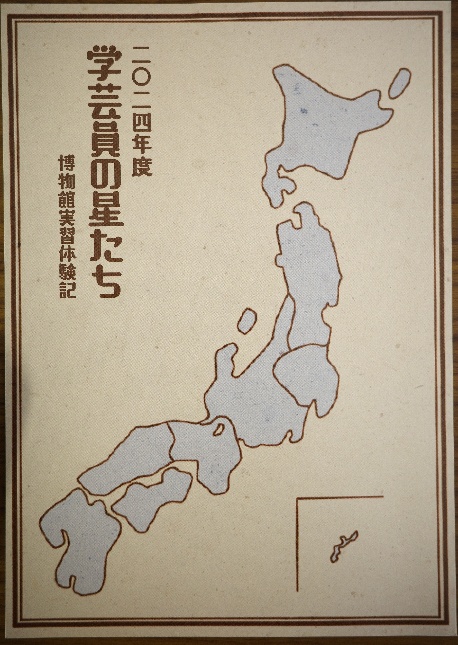

『学芸員の星たち』が出来上がりました。『学芸員の星たち』とは、博物館学芸員課程の4年生の編集による、学外の博物館実習体験のレポートを元にした冊子です。

今年度は、6名の有志により編集されました。

学外実習の概要、学内実習、博物館見学と、その内容も充実したものになりました。

文学部の日本語・日本文学科、英語学科、アジア文化学科では、博物館で働くための「学芸員の資格」を取ることが出来ます。

博物館・美術館について学び、学芸員の資格、目指してみませんか。

*この記事は、日本語・日本文学科、英語学科、アジア文化学科に共通して掲載しています。

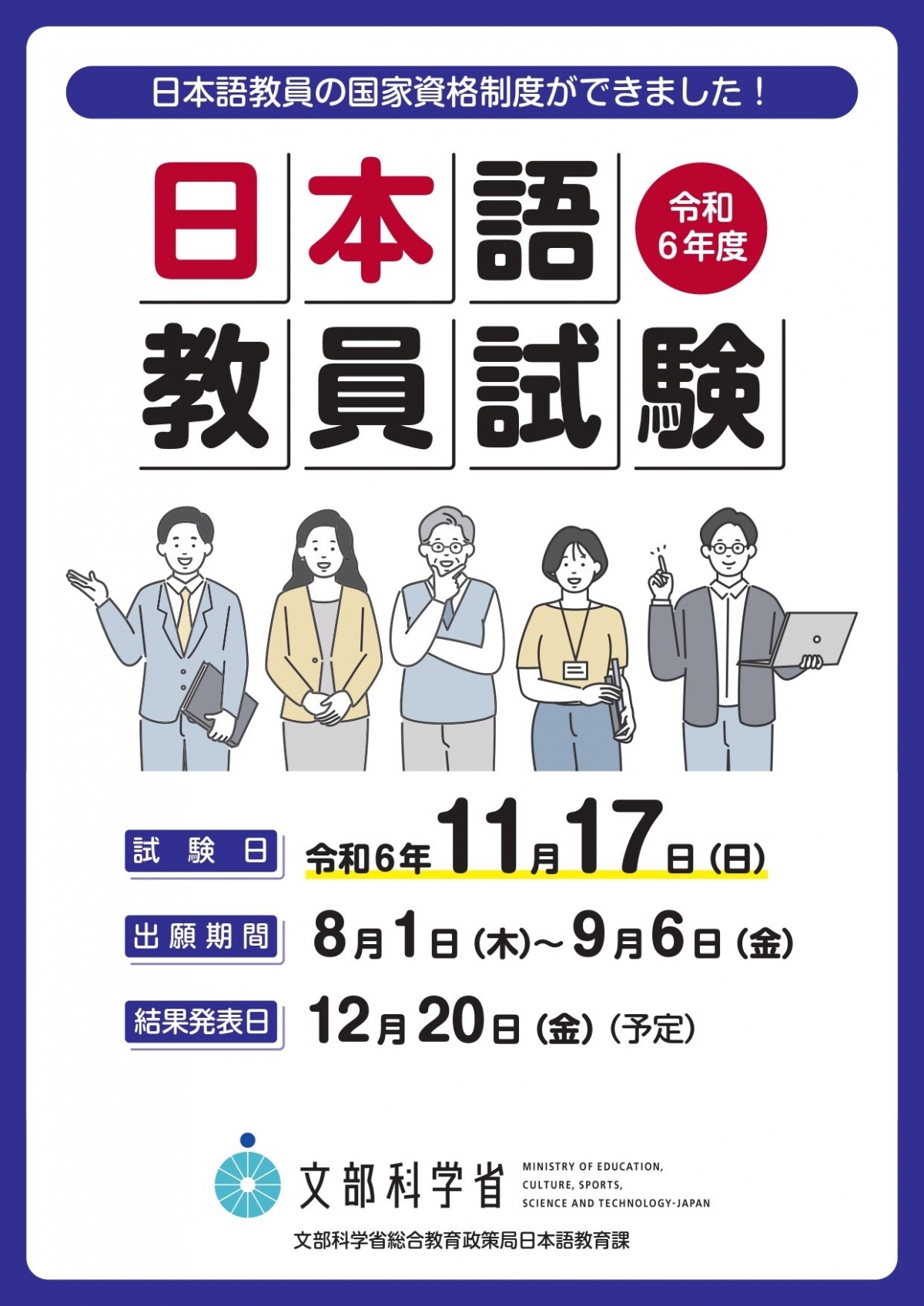

近年ニーズが高まっている日本語教員は、国内や海外で外国の人々に日本語を教える専門家です。

筑紫女学園大学文学部3学科には、日本語教員養成副専攻が設けられています。日本語・日本文学科、英語学科、アジア文化学科の学生が、日本語教員を目指し、異なった学科に所属しながらお互いに切磋琢磨しています。

学びの様子はこちら →「文学部の学び**日本語教育実習」

登録日本語教員になるために必要な資格試験である、日本語教員試験が、令和6年11月に初めて実施され、合格率62.6%の狭き門でした。

本学4年生のなかから3名が、日本語教員試験(12月合格発表)に見事に合格しました。卒業生の中にも日本語教員として働いている先輩が多数います。後輩のみなさんも、世界への広い視野と日本語を武器に、日本と世界の架け橋として大いに活躍してください。 (文責:アジア文化学科教員小林知美)

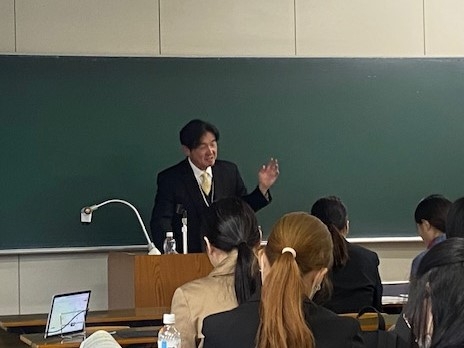

後期の授業も残りわずかになりました。中等教職の4年生は、教員免許の取得に向け、これまでの学修のふり返りと自己課題の解決を行っており、連携協定を結んでいる筑紫野市または太宰府市の教育委員会の先生に講話をしていただいています。今年度は、太宰府市教育委員会から、教育部理事の八尋純次先生にお越しいただき、「教師の仕事とやりがい」について講話をしていただきました。

八尋先生は、教師の仕事は、日々の授業や学校行事などを通して「児童生徒を成長させること」であり、そのためには「生徒指導が大切」とおっしゃいました。また、最近は教師の仕事の大変さがよく報道されますが、教師が忙しくなったのは子どもと向き合ってきた結果、多忙になったからであり、子どもの成長を実感できたり、感動を共有できたりする教師の仕事は、やりがいがあり魅力に満ちていると強調されました。

先生はもともと中学校の数学の先生だそうですが、算数、国語、道徳などいろいろな教科を例に、授業の実践や工夫などについてもお話してくださって、学生たちも教師が「やりがい」のある仕事であるということがよく理解できたと思います。

学生が少し不安に思っていることに関する質問にも答えのヒントをいただきました。最後に来年度から中学校の教壇に立つ予定の学生が、「具体的な教師のやりがいを知ることができて、4月が楽しみになりました。ありがとうございました。」と代表でお礼を述べました。

八尋先生、学生の背を押してくださるような、素晴らしいお話をありがとうございました。

*この記事は、中等教職生がいる学科に共通して掲載しています。

11月28日(木)文学部学芸員課程主催「筑紫想い出カフェ2024公開報告会〜回想法を使った地域課題の発⾒と解決」が開催されました。

この企画は⼤津忠彦(本学⾮常勤講師)の「博物館資料論」の特別授業を、公開講座も兼ねて一般に公開する形で毎年開催されています。

今年のテーマは「地域課題の発見→解決~想い出キットでお年寄りと子供をつなぐ~」でした。1年をかけて取り組んだ学芸員課程3年生有志5名を代表し、日本語・日本文学科3年生の小野さん、中村さん、木下さんの3人が報告を行いました。

まずはじめに「回想法」についての概説がありました。

「1960年代にアメリカの精神科医ロバート・バトラーが提唱した一種の心理療法である。マンツーマンで行う個人回想法と、10人前後で行うグループ回想法があり、昔の写真や音楽、生活用品などを見たり触れたりして昔の思い出や経験を語り合うことで、脳が活性化し、認知症の進行の予防効果があるとされている。(参考:公益財団法人長寿科学振興財団「健康長寿ネット 回想法」)」

次に今年度の「想い出カフェ」の実施にいたるまでの経緯についてまとめてくれました。

「博物館学芸員が取り組むべきとされる『地域の課題解決』について学ぶため、地域の活性化のため高齢者を中心とした回想法に取り組む目的で、筑紫女学園大学博物館学芸員課程の先生と学生で「想い出カフェ」と称し、ボランティアを開始。これまで10年に亘る活動歴がある。今年は5人のメンバーで取り組み、『高齢者と子供をつなぐ回想法』を目的として、子供と交流しやすいと考え『遊び』をテーマに設定した。」

-

今年の7月10日の秋山地区公民館「ふらっと秋山」と、10月13日の本学保育演習室「ミトラ」での想い出カフェについて、それぞれ企画の目的やポイントや準備から当日の内容まで具体的な報告がありました。今年度のとりくみを通しての反省点は次のような内容でした。

1、何を資料としてどのようなことを子供に伝えたいのかを先に決めてから、それについて高齢者に聞くというように、子供への教育を主軸に、そこに高齢者をどう組み込むかを決めてシナリオを考案するべきだと考えた。

2、高齢者は私たちに何かを伝えるということに積極的で、子どもたちも知らないことに興味を持ってくれるということを、活動を通して肌で感じた。地域の活性化にはもちろんこれからを担う子供たちが必要である。このような活動が行われていることを実際に体験して知ってもらうことも、また意味があると感じた。

3、学芸員が世代をつなぐ役割を担うことは重要であるが、又聞きで話を詳しく伝えることは難しいため、私たちが子供と高齢者が直接交流できる場を作るというのも必要であると考えた。

-

学生報告に対し、奥村俊久さん(福岡市⽂化財活⽤課)からは口頭で、三⾓徳⼦さん(福岡市博物館運営課)からは文書でのコメントがありました。教育普及の現場に携わるお二人からの指導と励ましは、この活動にとってかけがえのないものです。

発表後は市民の方々も参加して熱心な質疑応答が交わされました。

学芸員課程2年生も真剣に聞いていました。地域回想法の体験によって学芸員の活動の可能性を探っていくという「想い出カフェ」のバトンは、先輩から後輩へしっかりつながれたようです。

本学学芸員課程には文学部3学科からの毎年20〜30名前後の履修生が在しています。とくに近年は博物館の教育普及などに携わる卒業生が育ってきています。世代間交流の失われつつある現代社会において、様々な社会課題に気づくきっかけになる活動として、「筑紫想い出カフェ」の学びがじわっと役立っているようです。(学芸員課程担当 小林記)