いま福岡で話題の人気の女子大学|筑紫女学園大学

オープンキャンパスご参加いただきありがとうございました

6月8日にオープンキャンパスが開催されました。

英語学科のミニ講義は、エアライン・ツーリズム関係の授業を担当する飯田恵子先生とそのゼミ生の企画で、空港や飛行機内で使われる英語表現に関するクイズなどを実施しました。日頃から「おもてなし」を学んでいる学生たちの進行のもと、高校生のみなさんも楽しんでいただけたことと思います。

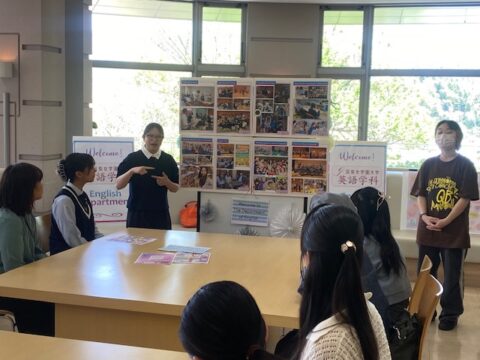

晴天に恵まれた4月19日(土)に、オープンキャンパスが開催され、英語学科にもたくさんの高校生が来てくれました。

体験・展示の時間には、まず英語学科の学生4人が、大学の授業や参加した課外活動などについて、写真を見せながら話しました。海外の人とオンラインで交流する授業や、昼休みにネイティブの先生と昼食をとりながら英語で楽しく話し合うEnglish Chat、インドネシアの幼稚園で折り紙などを教えるボランティアを行う短期研修などを紹介しました。英語学科では、授業だけでなく、さまざまな機会に英語を使って人とつながったり、視野や価値観を広げたりする経験を重視しています。

ということで、在学生の学科説明のあとは、みんなで中庭に出てモルックをやりました。最初にゲーム中に使える英語表現を山田直子先生がいくつか紹介しました。“You can do it!” (大丈夫、できるよ!)、“Amazing!” (すごいね!)、“So close!” (惜しかった!)などです。高校生のみなさんも、どんどんこのような表現を使って、初めて会った人とも声をかけあいながら、ゲームを楽しんでいました。お母様方もどんどん得点をゲットしていました。

そのあとは、英語で気軽に会話するEnglish Chatをペイトン先生と一緒に体験してもらいました。また、質問コーナーでは、将来の進路や入試についてなど、いろいろな質問にお答えしました。

今日は来てくださってありがとうございました。筑女の魅力を感じていただけたらとてもうれしいです。

4月18日の3時限目の山田直子先生の授業「Intercultural Communication Ⅰ」で、ゲストを招いての講義がありました。フィンランド出身のサンテリさんが”Land of Thousand Lakes”と題して、フィンランドの社会や文化についてお話ししてくれました。フィンランドの暮らしが自然とともにあることや、私的空間や静寂を大切にすることなど、目に見えない文化や価値についても紹介されました。学生からは「約5%のスウェーデン系フィンランド人のために、国民全員がスウェーデン語を学ぶ義務がある点が興味深かった。マイノリティを取り残さない取り組みが行われていることを学んだ」という感想が述べられました。

そのあと4時限目には、希望者も募って外でモルックをやりました。モルックという棒を投げて、スキットルというピンを倒し、得点を競います。モルックは不規則な動きをするので、なかなかねらったところに飛ばず苦労しますが、思いがけないところに飛ぶたびに、明るい笑いが起きていました。ゲームの合間にはスナックタイムもあり、楽しい時間が過ごせたようです。

4月19日に、中等教職課程の「合格者報告会」を開催しました。参加してくれたのは、公立学校の教員採用試験に合格した人と、教職大学院に進学した人の合わせて8人の卒業生です。

話を聞かせてもらう4年生の拍手の中登壇し着席した先輩たちは、まず一人ずつ近況、教員採用試験に関するアドバイス、教育実習に関するアドバイス、の3点について話してくれました。みんな慣れない教科指導や生徒指導に奮闘しているようですが、学級担任や部活動の顧問になっている人も多く、毎日一生懸命生徒と向き合っている様子が伝わってきました。

4年生からの質問にも答えてもらいました。「教育実習に向けてやっておくといいことは?」という質問には、授業をする単元が決まったら指導計画を立てておくと良いというアドバイスがありました。教職大学院入試の面接に関しても様子を聞くことができました。先輩たちの温かく細やかなアドバイスに、4年生も熱心にメモを取っていました。

印象的だったのは、教員の先輩たちがそろって「大変だけど教職実習の時よりもずっと楽しい。生徒たちはとてもかわいいし、やりがいがある仕事です。」と力説していたことです。教育実習や教員採用試験を目前に控え、いろいろと不安を抱えている4年生の背中を力強く押してくれました。

報告をしてくれた卒業生のみなさん、本当にありがとうございました。4年生のみなさん、先輩のエールを胸に、教育実習や教員採用試験に向けて頑張りましょう。

4月2日に筑紫女学園大学の入学式が行われ、英語学科にもフレッシュな新入生が加わりました。

翌3日には、全体でのオリエンテーション、英語クラス編成のためのプレイスメントテスト、学科オリエンテーションと、大事なイベントが続きました。

みなさんの入学を心から歓迎します。筑女には自分を成長させるさまざまなチャンスが盛りだくさんです。ぜひ自分から手を伸ばして掴んでください。

筑女での大学生活が、みなさんの人生のかけがえのない1ページとなることを願っています。

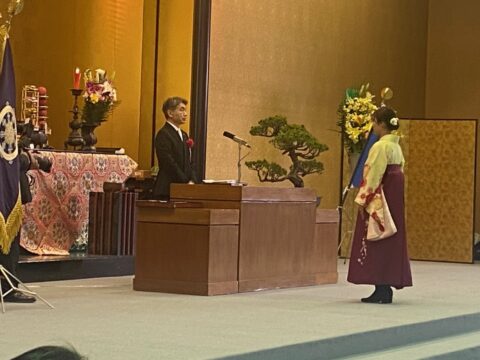

春の日差しが暖かく感じられる3月15日に卒業式が行われました。英語学科の卒業生も、晴れやかな顔で式に臨みました。

この学年が入学した2021年はまだコロナ渦中にあり、マスクが手放せず、教室では席を空けて座り、細心の注意を払いながら大学生活が始まりました。次第に以前のような日常が戻ってきて、学生たちも私たち教職員も、対面で話し合える喜びや協働して学ぶ意義などを実感することができました。筑女でのさまざまなチャンスを逃さず、自己を高めて卒業証書を手にされた卒業生のみなさんを、心からお祝いいたします。

英語学科の卒業生の卒業証書は代表して小川優さんが受け取り、学業優秀者に贈られる本願寺賞は児島茉旺さんが受賞しました。また、国際交流活動への参加と貢献に対して井口道子さんに学長賞が贈られました。

式のあとは学科全員で写真を撮り、ゼミに分かれて卒業証書や資格の証明書を受け取ったり、写真を撮り合ったりしました。

卒業生のみなさん、ご卒業本当におめでとうございます。ご家族や周りの方々もさぞお喜びのことと思います。筑女で学んだことがみなさんのこれからの人生の支えとなることを願っています。みなさんの将来にたくさんの幸せがありますように。

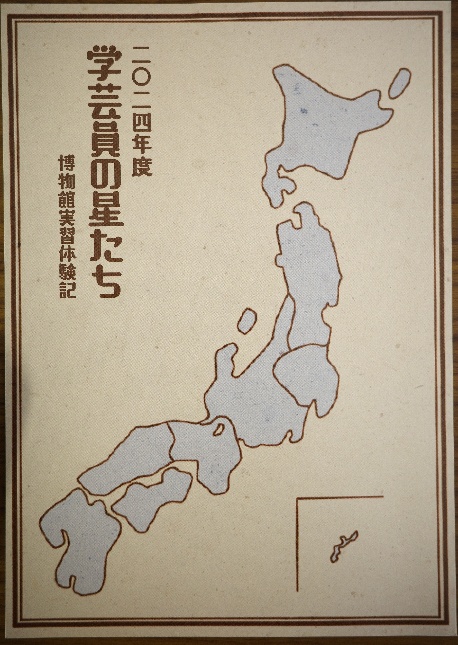

『学芸員の星たち』が出来上がりました。『学芸員の星たち』とは、博物館学芸員課程の4年生の編集による、学外の博物館実習体験のレポートを元にした冊子です。

今年度は、6名の有志により編集されました。

学外実習の概要、学内実習、博物館見学と、その内容も充実したものになりました。

文学部の日本語・日本文学科、英語学科、アジア文化学科では、博物館で働くための「学芸員の資格」を取ることが出来ます。

博物館・美術館について学び、学芸員の資格、目指してみませんか。

*この記事は、日本語・日本文学科、英語学科、アジア文化学科に共通して掲載しています。

3月8日に、新2・3年生のみなさんを対象としたオープンキャンパスが開催され、たくさんの高校生と保護者の方々が筑女に足を運んでくださいました。英語学科では、全体会での学科PRの後、以下のような内容で英語学科の学びを紹介しました。

〇教員による学科の説明と先輩学生による授業科目や課外活動の紹介

〇ランチ・タイムにネイティブ・スピーカー教員と英語でおしゃべりする”English Chat”の体験

〇英語で「モルック」!

フィンランド生まれのゲーム「モルック」をみんなでプレーしました。離れたところからモルック棒を投げて地面に並べたスキットルと呼ばれる棒を倒す競技です。チームメイトと英語で自己紹介をしてチームワークを高めたり、教員の英語の説明を聞いたりと、知らず知らずのうちに英語をたくさん使っています。「お母さま+アダチ学科長」の大人チームも高校生と競いましたが、高校生チームに圧勝されてしまいました。

〇相談コーナーで質問にもお答えしました

みなさん、オープンキャンパスに来てくださってありがとうございます。英語学科の様子を知っていただけたでしょうか。将来の選択肢の一つにしていただけると嬉しいです。

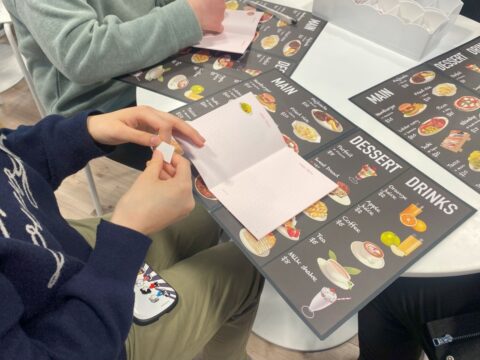

今年度の英語学科主催の3つの研修の2番目、1年生対象の「インテンシブ研修」を実施しました。毎年この時期に、最初の年の学修を振り返り、次年度以降の見通しをもつために実施しています。昨年度は、学内で先輩や卒業生に話を聞きました。今年度は、北九州市で英語を使ったいろいろな体験ができるKITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY(KGG)で行いました。

KGGでは、ハワイのホテル、イギリスのマーケット、オーストラリアのレストラン、飛行機の中などのしつらえをした部屋で、スタッフの方たちと英語だけを使ってチェックインや注文などのロールプレイを行うことができます。スタッフの方々の上手なサポートで、学生たちは楽しくチャレンジをこなしていました。

午後には、KGGと英語学科の共同企画として、「ニュース番組」と「トークショー」も行いました。ニュース番組の方は、スタジオのニュースキャスターであるプロヴェンザーノ先生に、ちょっとはなれたグリーンバックを背にした学生たちが、午前中のKGGの学びについて報告し、質問に答えます。ニュース番組らしいタイトル音楽や、グリーンバックに合成されたKGG内の場所や海外の写真なども使っていただき、本物の番組さながらの体験ができました。

トークショーの方は、アダチ徹子学科長がホストとなり、「徹子の部屋」に学生たちがゲストとして訪れて、やはりKGGでの経験を語ったり、質問に答えたりしました。

4月に入学予定の高校生3名も、入学前スクーリングとして参加してくれました。「先輩たちがやさしかった」そうで、一緒に楽しく活動できたようでした。

KGGの素晴らしい施設とプログラム、そして学生を指導してくれたたくさんのスタッフのおかげで、とても楽しく充実した一日となりました。学生たちも、「たくさん英語でコミュニケーションできた」「うまく伝わらなくて悔しいこともあった」など、自分の英語力の伸長を実感したり、さらなる学習を誓ったりと、思うところがたくさんあったようです。私たち教員も、学生の成長に目を見張る場面がいくつもありました。

1年生のみなさん、今日はよい経験ができましたね。また4月から一緒に学んでいきましょう。

*英語学科の3つの春期研修の1番目、TOEIC合宿についての記事もご覧ください。

春休みを利用していくつかの春期海外研修が実施されています。そのうち、文学部と学部間協定を結んでいるインドネシアのディポネゴロ大学での「インドネシア地域交流プログラム」研修の様子が、YouTubeにアップロードされています。

参加したのは地域の人々と行う防災に関するワークショップで、筑女だけでなく、イタリアやドイツなどの学生も参加していたようです。英語学科の学生も元気に活動しています。ぜひご覧ください。

この春休み、英語学科は次の3つの研修を実施する予定です。

①TOEIC ®テストのスコアの向上を目指す3日間の宿泊研修

②毎年この時期に1年生が学習成果の確認と次年度への見通しをもつために行う「インテンシブ研修」

③留学生と筑女生が一緒に自然の中で協力して活動するチームビルディング研修

どれも楽しく実りある研修となるように、担当の教員たちが入念に準備を進めています。

2月11日にTOEIC ®合宿、名付けて「2024年度英語漬けTOEIC ®講座」が、熊本県玉名郡南関のホテルセキアでスタートしました。参加者は1年生から4年生までの約30人で、学科教員のWood先生が随行しています。

大牟田駅からホテルのバスで会場に着いた学生たちは、さっそく腕試しのPre-Testに挑戦しました。昼食後からいよいよ講師の渡邉晶子先生の講義が始まりました。先生は手作りの資料やプリントもたくさん準備してくださっていて、この3日間の学びの濃さが予想できました。

この宿泊研修は、以前にも行っていましたが、コロナ禍などの理由でしばらく中断し、今年度久しぶりに再開することができました。春休みにもかかわらずみっちり勉強したいという学生たちのやる気が部屋中に満ちていました。

体調に気を付け、メンバー同士仲良く協力しあって、ともに英語力向上を目指しましょう。3日間の学習成果を試す13日のPost-Testまで、しっかり渡邉先生から学んでください。

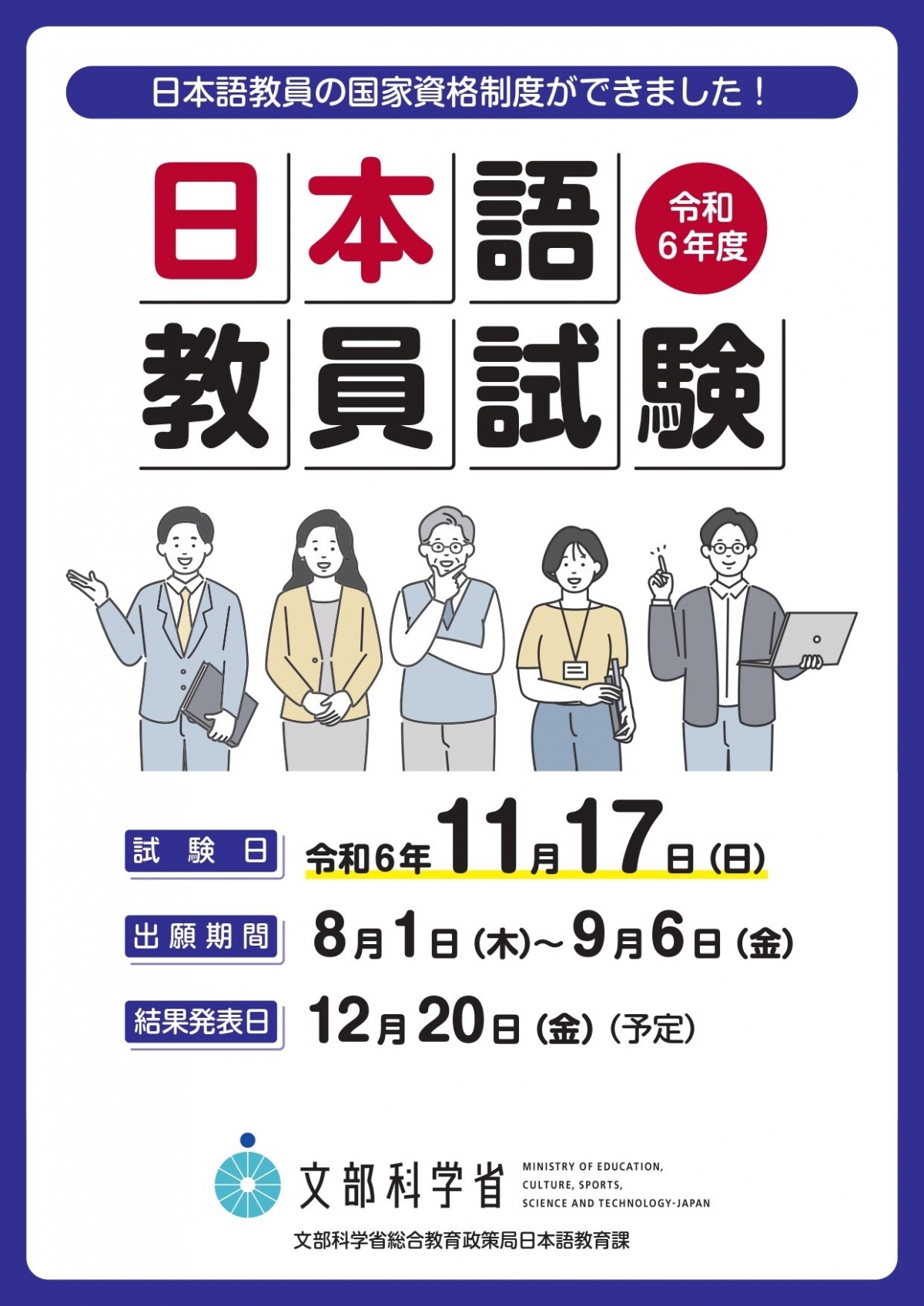

近年ニーズが高まっている日本語教員は、国内や海外で外国の人々に日本語を教える専門家です。

筑紫女学園大学文学部3学科には、日本語教員養成副専攻が設けられています。日本語・日本文学科、英語学科、アジア文化学科の学生が、日本語教員を目指し、異なった学科に所属しながらお互いに切磋琢磨しています。

学びの様子はこちら →「文学部の学び**日本語教育実習」

登録日本語教員になるために必要な資格試験である、日本語教員試験が、令和6年11月に初めて実施され、合格率62.6%の狭き門でした。

本学4年生のなかから3名が、日本語教員試験(12月合格発表)に見事に合格しました。卒業生の中にも日本語教員として働いている先輩が多数います。後輩のみなさんも、世界への広い視野と日本語を武器に、日本と世界の架け橋として大いに活躍してください。

(文責:アジア文化学科教員小林知美)