いま福岡で話題の人気の女子大学|筑紫女学園大学

2年生全員で太宰府史跡巡りをしました

《観世音寺のクス並木にて》

5月17日(土)、小雨のなか、アジア文化学科2年生全員が先輩や先生と一緒に太宰府史跡巡りをしました。史跡解説員さんから説明を受けながらの散策です。

《観世音寺鐘楼 菅原道真の漢詩を思い出しました》

天気予報では雷雨でしたが、当日は小雨がぱらつく程度の曇りで、散策には快適な気温。朝9時に観世音寺に集合し、8班に分かれ、史跡解説員の方とご挨拶した後、いざ歴史の旅に出発!

観世音寺では、国宝の梵鐘を菅原道真が詠んだ詩を教えてもらいました。宝蔵では立ち並ぶ大きな仏像の存在感に圧倒され、戒壇院では「天下三戒壇」としての厳粛な雰囲気を感じました。

《大宰府政庁跡 大きな礎石に悠久の歴史を感じました》

大宰府展示館で奈良時代の政庁の復元模型や梅花の宴のジオラマをみた後、実際に政庁跡や坂本八幡宮を見学し、古代に想いを馳せました。

歴史の散歩道を歩き、ゴールの太宰府市文化ふれあい館へ。ふれあい館では学芸員さんから「四王寺山に伝わり史戦いと祈り」の解説を聞き、屋上から水城を遠望しました。

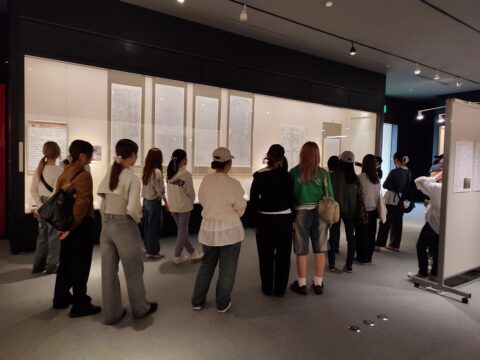

《太宰府市文化ふれあい館「四王寺山に伝わりし戦いと祈り」展見学》

5月の薫風に吹かれての古都散策。2年生の必修科目「体験−ミュージアムで学ぶアジア」の授業の一環で、3時間の見学は大変ではありましたが、あらためて太宰府の歴史や文化をじっくり学ぶことができました。協力していただいた史跡解説員や学芸員の皆さま、大変ありがとうございました。

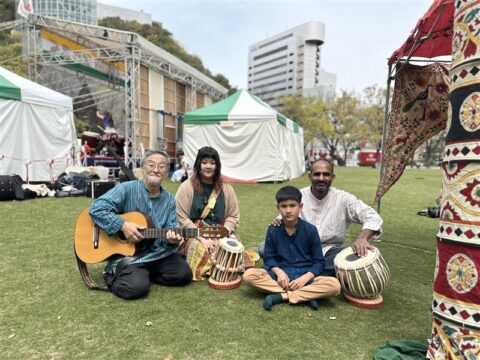

4月5日、6日に「ナマステ福岡2025」@天神中央公園が開催されました。インドの多様な文化を広めるために2016年にはじまったこのイベントでは、インドの音楽や古典舞踊やボリウッドダンスなどのステージパフォーマンス、料理や雑貨、ヘナアートやサリーの着付け体験などを楽しむことができます。

そして、な…なんと!日本を代表する民族音楽演奏家、若林忠宏さん率いる「若林忠宏&Friends」のインド音楽ステージ演奏にこの春アジア文化学科に入学した新1年生、宮原宴さんが参加しました!若林さんは今年のステージのためにSNSでも参加者を募ったそうで、この日ぶっつけ本番でステージに立っていた方もいました。若林さんにその意味についてうかがうと、「出逢い・繋がりを大切にする人は増えてきているけれど、その先が無い気がして…。未熟者ながら触媒になりたいと思いました。これは55年間変わらない哲学です。個々の意味を持った音が何らかの新たな意味によって旋法になり、奏でられて彩を発するのがインド音楽だと考えます」とのこと。

福岡の人気の女子大学、筑紫女学園大学は東アジア、東南アジア、南アジアと、広くアジアについて学ぶことができる大学です!みなさんも、わたしたちと一緒にアジアについて学んでみませんか??

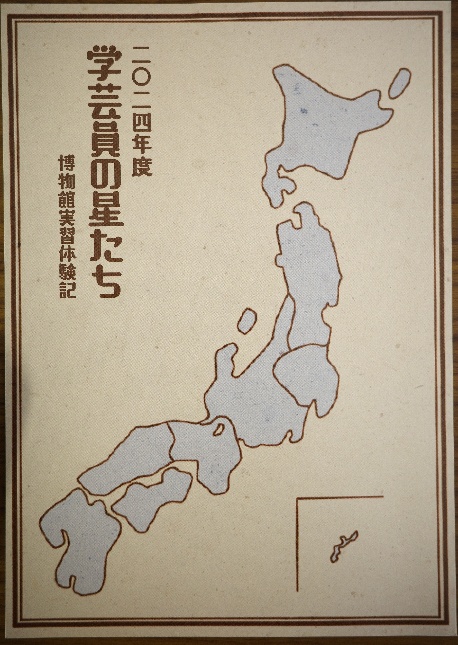

『学芸員の星たち』が出来上がりました。『学芸員の星たち』とは、博物館学芸員課程の4年生の編集による、学外の博物館実習体験のレポートを元にした冊子です。

今年度は、6名の有志により編集されました。

学外実習の概要、学内実習、博物館見学と、その内容も充実したものになりました。

文学部の日本語・日本文学科、英語学科、アジア文化学科では、博物館で働くための「学芸員の資格」を取ることが出来ます。

博物館・美術館について学び、学芸員の資格、目指してみませんか。

*この記事は、日本語・日本文学科、英語学科、アジア文化学科に共通して掲載しています。

2月21日(金) 14時~17時、1405教室にて、令和6年度筑紫女学園大学人間文化研究所特別研究会 「高尾山」をフィールドとした総合的学びの試み ~ 市民活動と神社と大学の観点から ~」を開催しました。三輪 貴代氏(「高尾山の自然と歴史を語り継ごう会」メンバー)、吉嗣 敬介氏( 石穴稲荷神社宮司 )、上村 真仁氏( 本学現代社会学部教授 )の3人の講師からのお話を聞き、意見交換を行いました。参加者は学内外から合計10名で、高尾山の自然と歴史と将来について語り合う、充実した意見交換の場となりました。

太宰府にある3つの日本最古物のひとつが、菖蒲浦古墳から出土した方格規矩鏡を包んでいた葛布(くずふ)であること、地蔵公園のお地蔵さんは廃仏毀釈の時に宝満山から放棄されたものであること、南小学校に西島伊三雄の描いた宝満山の油絵があること、など地元密着のお話を聞くことが出来ました。語り継ごう会は、年に一度太宰府小学校6年生に高尾山の学習と登山を提供したり、登山道を整備したり、わからなくなってる山の所有者を探したりする活動をされているそうです。

「宝満山が水田に映りこんだ姿は逆さ富士みたいで美しいですよ」と語る三輪さんに、山への愛情を感じました。

石穴神社の歴史について、史料が失われ明らかにするのが難しいなかで、口伝やご自身の学生時代の研究も踏まえてお話しいただきました。隣り合わせる本学の敷地の歴史についても、山側は石穴神社の代々の墓のあった敷地を先々代が譲ったこと、駐車場側は馬場地区の「たきもの山(共有林)」で、土地を売ったお金で馬場公民館が建てられたことなど、地域の歴史を教えていただきました。

石穴神社だけでなく大野城市の諸神社の宮司も務め、さらに会社経営もされているという吉嗣さんは、それらの職務だけでなく山の整備にも日々奮闘されているとのことです。「山を整備する大変さはまさに戦いです」というコメントに、自然との共生を甘く見てはいけないという現実を思い知らされる感じがしました。

上村先生が目下目指しているのは、「高尾山/筑女の森」の、里地里山として自然共生サイト認定です。上村先生の授業では、学生が山について学び、その資源をいかに用いるか考えるという実践が既になされています。

意見交換会では、竹をテーマとした留学生活動のアイデアや、磐座での自然の神聖さの体験談が飛び出したり、高尾川の蛍を増やしたいという声が上がったり、多様なコメントが湧き出てきました。これからの活動の課題は、地域の方々の歩みを参考にしながら、大学が山と継続的に関わっていけるかどうか、という点に落ち着きました。

美しさや生物多様性、伝統文化のコンテンツの宝庫、といった山の持つ価値を享受する、そのために如何にして継続的に山とかかわりあっていくかという仕組みづくりを考える。筑女の森での活動がそのテストケースとして機能することを期待しています。その模索の先達として、自ら道を切り開かれてきた市民活動や神社の取り組みから学ぶことは大きいと思います。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。(小林知美)

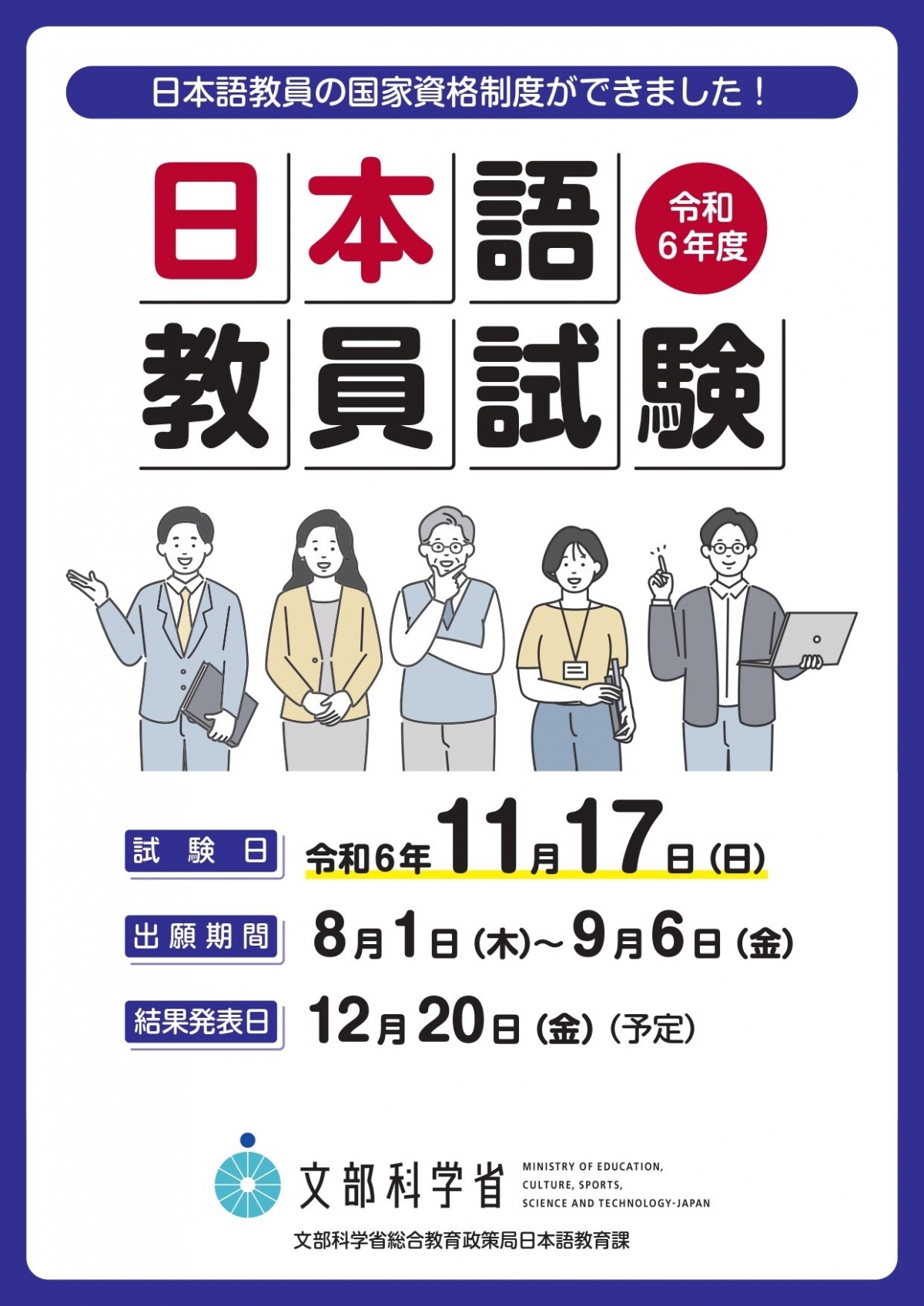

近年ニーズが高まっている日本語教員は、国内や海外で外国の人々に日本語を教える専門家です。

筑紫女学園大学文学部3学科には、日本語教員養成副専攻が設けられています。日本語・日本文学科、英語学科、アジア文化学科の学生が、日本語教員を目指し、異なった学科に所属しながらお互いに切磋琢磨しています。

学びの様子はこちら →「文学部の学び**日本語教育実習」

登録日本語教員になるために必要な資格試験である、日本語教員試験が、令和6年11月に初めて実施され、合格率62.6%の狭き門でした。

本学4年生のなかから3名が、日本語教員試験(12月合格発表)に見事に合格しました。卒業生の中にも日本語教員として働いている先輩が多数います。後輩のみなさんも、世界への広い視野と日本語を武器に、日本と世界の架け橋として大いに活躍してください。

(文責:アジア文化学科教員小林知美)

1月28日の「多文化共生論」の授業では、ゲストティーチャーとして、石橋ヘルミンダワティ恵美先生をお招きしてお話をしていただきました。先生は、2004年より筑紫女学園大学で非常勤講師としてインドネシアの言語と文化を教えてくださっています。今回は、「多様性の国、インドネシア~インドネシアの文化、特徴や習慣を知ろう!」と題して、先生が日本に暮らして感じた様々な課題についてお話しいただきました。学生たちにとって、改めて自分たちの国を考え直すきっかけとなったようです。ミニレポートをいくつか紹介します。

-

- レポートその1

- 先生の話を聞いて驚いたのが、【改名することが一般的】であることだ。日本で改名することは非常に手続きが長く・細かいため名前を変える人は少ない。(苗字を変更する場合「やむを得ない事由」。名前を変更する場合「正当な事由」)しかし、日本以外の国は名前を変更する行為が一般的である。台湾の友人にも、占い師から「名前をかえなさい」と言われて実際に改名・店の名前を変更していた。日本も名前の変更手続きが簡略化されれば、キラキラネーム問題が無くなるのではないかと考えました。

-

- レポートその2

- ハラルマークを使用するために、授業を受講し、お金を支払う必要があることを初めて知りました。その方法について、中々攻めたことを行うんなだなと感じました。ハラルマークを認めるため、授業(相互理解・知識のため)・衛生チェック・現地調査が必要なのは理解ができますが、お金を支払う必要があることについては、日本人の私から見るとすこし疑問に感じました。宗教として、寄付金等が存在すると思うので、その予算内の中で活動・減額をしてもよいのではないかとも思いました。この活動を行うことで、ハラルマーク認証を得た食品が増加し、信仰している人々の生活の助けになるのではないかと思いました。先生のクイズからも、毎回食品の製造内訳確認を行うことに非常に労力かかっていることが分かったので、どうにか緩和することができないのかな、と思いました。

-

- レポートその3

- 他国で暮らす上での一番の問題は主に言語だと思っていましたが、イスラム教の人々は食べ物にも気を使わないといけないという大変さを知りました。日本に来ているイスラム教の人々に分かりやすいようにハラルマークをつけて欲しいけどハラルマークを作るにも様々な制限があってお金もかかるため、簡単ではないという現状を知りました。クイズををしてみて、自分自身は普段、食べ物に何が入っているのか意識せずに食べていることが分かりました。日本人の中で生活しているだけでは気づきにくい、外国の文化や価値観を直接教えていただきました。日本は安全という点ではいい国ですが、柔軟性が不足していると改めて感じました。日本は海外からみると非常にキラキラした憧れの国ですが、実際に来てみると外国の人にとっては沢山の壁があり、 ギャップを感じてしまうということを聞き、残念に思いました。これからの日本がどうあるべきか考えさせられる授業でした。

1月16日の「専門ゼミⅡ」の最期の授業では、毎年恒例の4年生の卒論発表会が行われました。各ゼミ代表の9人の4年生が、パワーポイントを使って、卒論のテーマと概要、そして3年生に向けての今後のアドバイスを話してくれました。

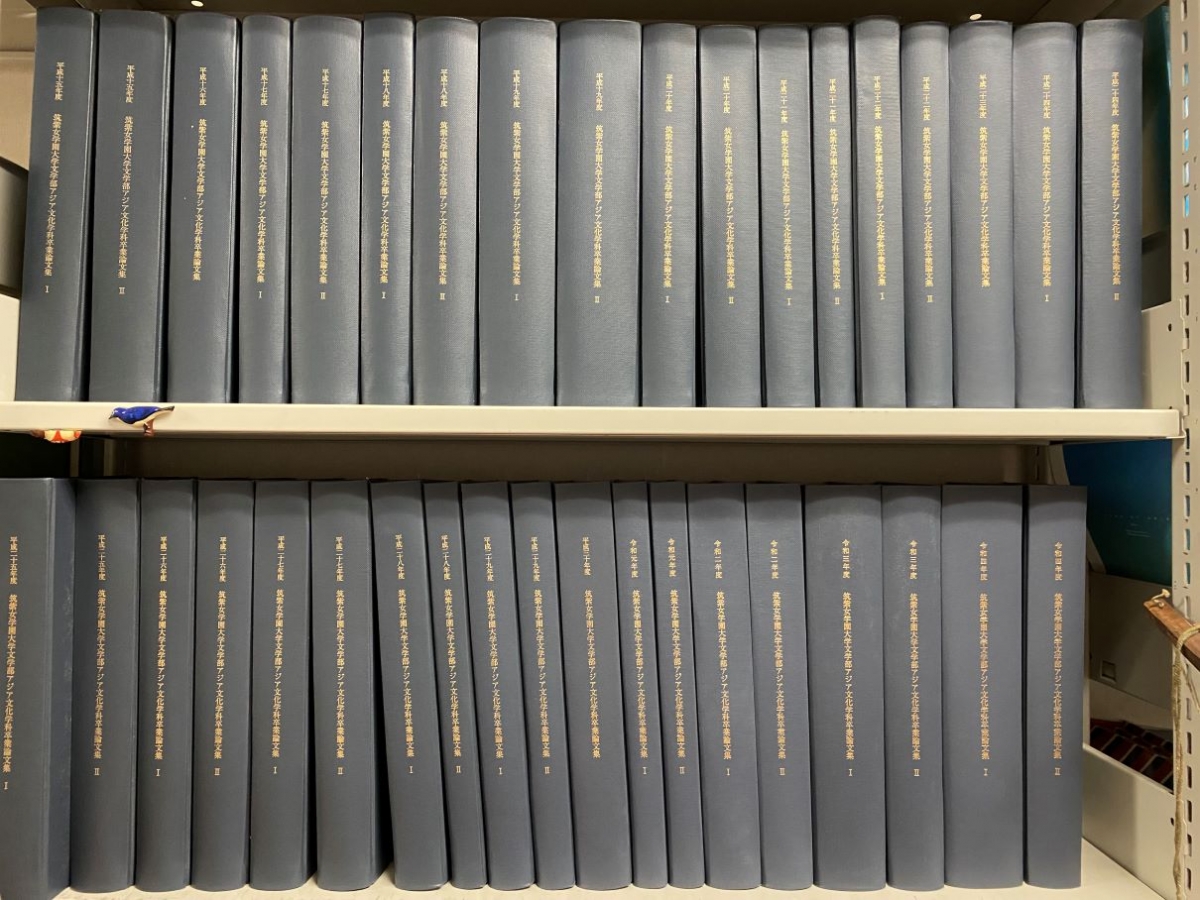

自分の研究をテーマを設定し、4年間の集大成として完成する卒業論文。アジア文化学科の学科会議室の棚に1999年の開設以来の卒業論文集が並んでいます。今年の卒業生の論文も、一冊にまとめられ卒論の歴史に新たに仲間入りします。

-

- (3年生のコメントその1)

- 先輩の卒論のテーマは、アジアにおける社会や文化といった多様なものだったため、とても興味深かった。もっと見たいと思う論文もあったので、先輩の論文を読んで勉強したいと考えた。

先輩の卒論の内容は難しい部分もあったが、グラフやアンケートがあると分かりやすく感じた。実際の卒論は非常に長いため、分かりやすさを意識して書きたいと思った。

先輩が使った参考資料の数は約30だったので、まずは沢山の資料を読んでみる必要があると思った。そして早めに行動し、計画的に卒論を書けば、きっと締め切りに間に合うだろうと分かった。

-

- (3年生のコメントその2)

- 卒論テーマの範囲が広く、様々な問題についての研究がなされていてアジア文化学科らしいなと感じました。先輩方の1年間の研究を5分のパワーポイントで発表して頂き、すごく理解しやすかったです。その中でも、参考文献の多さに驚きました。1つのテーマについて20〜30もの文献を取り扱ったことが無いので、信用性の高いものや沢山の資料を参照するのは苦労しそうだなと感じました。先輩方からのアドバイスとしては、就活や遊びとの両立について話して頂いたので、スケジュール管理も徹底しながら、計画的に進めたいと思います。2万字書けるか不安だけど、先輩方みたいに自信を持って発表できるような研究を目指します。

昨年3月卒業した渡邊芽依さんからのメッセージをインタビュー形式でお伝えします。渡邊さんは現在、株式会社 エフ・ジェイ ホテルズ に勤め、ホテルスタッフとして活躍中。大学でアジア諸国の言語・文化・社会を学び、国際社会の架け橋と働く先輩の声を、あなたのこれからの学びの参考にしてください。

- 質問1.渡邊さんは、今、会社でどのような仕事をしていますか?

→フロント業務を行っています。

主にチェックインやチェックアウトの手続き、電話やメールでのお客様対応などです。

- 質問2.大学で学んだ知識やスキル、韓国留学の経験は今の仕事にどのように活かされているでしょうか?

→コロナも明けインバウンドのお客様が増えているので韓国から来られたお客様には韓国語で接客を行っています。韓国留学の経験を毎日発揮できる環境です。

- 質問3.本学、特にアジア文化学科に興味を持っている高校生に、学んだことが将来の仕事にどのように役立つかについて教えてください。

→語学はもちろん様々な分野で役に立つと思いますし、アジア文化学科で様々な価値観や文化を学ぶことで、視野が広がり、アジア文化の中でも自分が何に興味があるのか、どのようなことをやってみたいのか見つけることのできる場所だと思います。私は、主に語学が現在の仕事に役に立っていますが、アジアの様々な文化を学んだことで異文化理解において柔軟性を持っているため、様々な国のお客様を対応するにあたって広い心で物事を見ることができていると感じます。

後輩へのメッセージ

アジア文化学科では言語はもちろんアジアの文化についても学ぶことができます。1年生の時に必修で受講するアジア各国の文化の授業は聞くだけで楽しいものばかりです。その中で、様々な文化を知り、自分が何に興味があるのかを知ることができます。私の大学時代は新型コロナウイルスと重なって、中々学校に通えない日々が続きましたが、3年次に1年間の韓国留学に行くことができました。アジア文化学科は人数が多いわけではないので、留学に行く前のサポートを1人1人手厚く受けることができ、コロナ禍でも安心して留学に行くことができました。大学時代に韓国語を習得した後、現在はホテルスタッフとして働いています。毎日、韓国語を使う環境にあるので、忘れることはありませんし、学んだことを実際に生かして働けることがとても嬉しく、やりがいを感じています。今はコロナ禍も明け、長期留学以外に短期海外研修などにも行けるようになり、様々な体験の幅が広がっています。大学生のうちに世界に触れ、可能性を広げていってほしいと思います。

後期の授業も残りわずかになりました。中等教職の4年生は、教員免許の取得に向け、これまでの学修のふり返りと自己課題の解決を行っており、連携協定を結んでいる筑紫野市または太宰府市の教育委員会の先生に講話をしていただいています。今年度は、太宰府市教育委員会から、教育部理事の八尋純次先生にお越しいただき、「教師の仕事とやりがい」について講話をしていただきました。

八尋先生は、教師の仕事は、日々の授業や学校行事などを通して「児童生徒を成長させること」であり、そのためには「生徒指導が大切」とおっしゃいました。また、最近は教師の仕事の大変さがよく報道されますが、教師が忙しくなったのは子どもと向き合ってきた結果、多忙になったからであり、子どもの成長を実感できたり、感動を共有できたりする教師の仕事は、やりがいがあり魅力に満ちていると強調されました。

先生はもともと中学校の数学の先生だそうですが、算数、国語、道徳などいろいろな教科を例に、授業の実践や工夫などについてもお話してくださって、学生たちも教師が「やりがい」のある仕事であるということがよく理解できたと思います。

学生が少し不安に思っていることに関する質問にも答えのヒントをいただきました。最後に来年度から中学校の教壇に立つ予定の学生が、「具体的な教師のやりがいを知ることができて、4月が楽しみになりました。ありがとうございました。」と代表でお礼を述べました。

八尋先生、学生の背を押してくださるような、素晴らしいお話をありがとうございました。

*この記事は、中等教職生がいる学科に共通して掲載しています。

11月28日(木)文学部学芸員課程主催「筑紫想い出カフェ2024公開報告会〜回想法を使った地域課題の発⾒と解決」が開催されました。

この企画は⼤津忠彦(本学⾮常勤講師)の「博物館資料論」の特別授業を、公開講座も兼ねて一般に公開する形で毎年開催されています。

今年のテーマは「地域課題の発見→解決~想い出キットでお年寄りと子供をつなぐ~」でした。1年をかけて取り組んだ学芸員課程3年生有志5名を代表し、日本語・日本文学科3年生の小野さん、中村さん、木下さんの3人が報告を行いました。

まずはじめに「回想法」についての概説がありました。

「1960年代にアメリカの精神科医ロバート・バトラーが提唱した一種の心理療法である。マンツーマンで行う個人回想法と、10人前後で行うグループ回想法があり、昔の写真や音楽、生活用品などを見たり触れたりして昔の思い出や経験を語り合うことで、脳が活性化し、認知症の進行の予防効果があるとされている。(参考:公益財団法人長寿科学振興財団「健康長寿ネット 回想法」)」

次に今年度の「想い出カフェ」の実施にいたるまでの経緯についてまとめてくれました。

「博物館学芸員が取り組むべきとされる『地域の課題解決』について学ぶため、地域の活性化のため高齢者を中心とした回想法に取り組む目的で、筑紫女学園大学博物館学芸員課程の先生と学生で「想い出カフェ」と称し、ボランティアを開始。これまで10年に亘る活動歴がある。今年は5人のメンバーで取り組み、『高齢者と子供をつなぐ回想法』を目的として、子供と交流しやすいと考え『遊び』をテーマに設定した。」

-

今年の7月10日の秋山地区公民館「ふらっと秋山」と、10月13日の本学保育演習室「ミトラ」での想い出カフェについて、それぞれ企画の目的やポイントや準備から当日の内容まで具体的な報告がありました。今年度のとりくみを通しての反省点は次のような内容でした。

1、何を資料としてどのようなことを子供に伝えたいのかを先に決めてから、それについて高齢者に聞くというように、子供への教育を主軸に、そこに高齢者をどう組み込むかを決めてシナリオを考案するべきだと考えた。

2、高齢者は私たちに何かを伝えるということに積極的で、子どもたちも知らないことに興味を持ってくれるということを、活動を通して肌で感じた。地域の活性化にはもちろんこれからを担う子供たちが必要である。このような活動が行われていることを実際に体験して知ってもらうことも、また意味があると感じた。

3、学芸員が世代をつなぐ役割を担うことは重要であるが、又聞きで話を詳しく伝えることは難しいため、私たちが子供と高齢者が直接交流できる場を作るというのも必要であると考えた。

-

学生報告に対し、奥村俊久さん(福岡市⽂化財活⽤課)からは口頭で、三⾓徳⼦さん(福岡市博物館運営課)からは文書でのコメントがありました。教育普及の現場に携わるお二人からの指導と励ましは、この活動にとってかけがえのないものです。

発表後は市民の方々も参加して熱心な質疑応答が交わされました。

学芸員課程2年生も真剣に聞いていました。地域回想法の体験によって学芸員の活動の可能性を探っていくという「想い出カフェ」のバトンは、先輩から後輩へしっかりつながれたようです。

本学学芸員課程には文学部3学科からの毎年20〜30名前後の履修生が在しています。とくに近年は博物館の教育普及などに携わる卒業生が育ってきています。世代間交流の失われつつある現代社会において、様々な社会課題に気づくきっかけになる活動として、「筑紫想い出カフェ」の学びがじわっと役立っているようです。(学芸員課程担当 小林記)

12月19日(木)専門ゼミナールⅡで「先輩レクチャー」を開催しました。

進路支援班の海老原さんの司会のもと、就職活動を終えたりワーキングホリデーに進むことを決めたりしたアジア文化学科の4年生が登壇し、ここに至るまでの自分の体験談を語ってくれました。

なにより驚いたのは、個人ごとに異なる進路への取り組み姿勢です。面接が苦手で何度も練習を繰り返した先輩もいれば、本番を練習につかって数回目で上手になったというツワモノもいました。

留学経験者からは「就活スタートが遅くなったが自分の強みを活かせたと思う」、日本語教員志望者からは「秋になってやっと本格化した」、ほかにも「希望の職種ごとに異なるので締め切りを確認しておくべし」など、具体的なコメントが続々でていました。失敗も含めたリアルな内容に、後輩たちは熱心に耳を傾け、たくさんの質問チャットを送っていました。

堂々と後輩たちへ話しかける4年生の成長した姿は、3年生にとって何よりのはげみになったと思います。

みなさんが自分の道を切り開いてくれることを、学科教員は心から応援し願っています!

こんにちは。ガムラン部に所属しています、3年の西 杏安未です。

私は、文学部英語学科で英語を勉強しています。幼いころから、父の影響で洋楽に興味を持ち、英語を話せるようになりたいと思い、本学に入学しました。

入学式で人生初めてガムランの演奏を聴きました。それをきっかけにガムランだけではなく、インドネシアの文化に興味を持ち始めました。英語だけしか興味がなかった私が、今ではインドネシア語を学んでいます。今年は、インドネシアに2回行き、文化を学び、いろんな人と交流しました。

ガムランとはインドネシアの伝統音楽です。大昔から人々の生活の中から起こった音楽です。人の誕生や成長、そして、やがて死を迎えるまでの人生の節目、節目に演奏してきました。この一連の流れが宇宙と一体化しているのがガムランです。だから、私は楽器を演奏するとき、自然の中にいるような感覚に浸ることができます。

実際にインドネシアに行って、本場のガムラン演奏を聴きました。とても綺麗な音色による演奏は、ゆっくりと進んでいく時間の流れを感じ取らせてくれました。またその演奏から家族の絆を大事にするインドネシア人の温かく穏やかな暮らを感じ取ることができました。

こうした生活や暮らしの背景からガムランという素晴らしい音楽が生まれたのだと思います。私はガムランの音楽の素晴らしさをより多くの人に知ってもらうために、これからもガムランに携わっていきたいと思います。

Hello. My name is Nishi Ayami. I am a junior in college and belong to Gamelan club. I belong to the department of English and study English. Since I was a child, I have been interested in English songs because, my father’s hobby was listening to western music.so, I want to speak English fluently so, I enrolled in this university.

I listened to the performance of Gamelan for the first time in my life at the entrance ceremony. I have been interested in not only Gamelan but also Indonesian culture.

I used to only be interested in English, but now I’m studying Indonesian.

This year, I visited in Indonesia twice. I learned about the culture and interacted with many people.

Gamelan is traditional music in Indonesia. People who lived in Indonesia a long-time created Gamelan from their lifestyle. Gamelan is performed at turning points in life like birth, adulthood, and death. Gamelan integrates these events into time and space. Therefore, I can feel nature while I play Gamelan instruments.

I listened to an authentic performance when I was in Indonesia. This performance had beautiful sounds and made me feel the passage of time slowly. Moreover, I could understand how Indonesian people who valued family bonds live peacefully and warmly. I believe that the wonderful music of gamelan was born from this background of life and lifestyle. I want to be involved with Gamelan and introduce many people to the wonderful Gamelan music.