福岡の女子大学|筑紫女学園大学

7/12(土)オープンキャンパスにてミニ講義を開催いたしました!

- 2025年07月15日 -

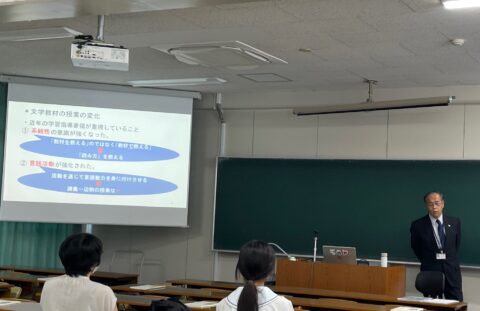

7月12日(土)オープンキャンパスでの人見誠先生によるミニ講義の様子をお知らせいたします。

「カリスマ国語教師、今年も登場 〜文学教材の授業のポイント教えます〜」

中学・高校の国語教育も、近年様変わりしてきています。「教材を」教えるのではなく、「教材で」教える—つまり、単なる知識を身につけるのではなく、読み方、考え方(方法)を教えて本当の実力を養うことに主眼が置かれています。

◆授業教材の例

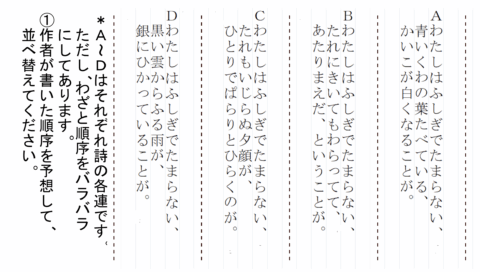

さて、次の問題を見てください。

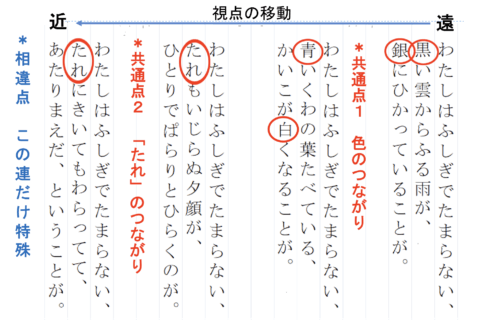

金子みすゞさんの「ふしぎ」という詩の順序をバラバラにしてみました。これを正しい順序に並べ替えるという問題です。この教材をつかう授業のポイントは、「共通点」と「相違点」に気づかせることです。

【共通点】

・AとDには「青」「白」「黒」「銀」という色が表現されている

・BとCには「たれ」という語が共通している

・AとDには「青」「白」「黒」「銀」という色が表現されている

・BとCには「たれ」という語が共通している

【相違点】

・Bのみ具体的なことが書かれていない(この連だけ特殊)

・「黒い雲」「青いくわの葉」「夕顔」という順番で「わたし」の視点に近づく

・Bのみ具体的なことが書かれていない(この連だけ特殊)

・「黒い雲」「青いくわの葉」「夕顔」という順番で「わたし」の視点に近づく

これらに気づくことができれば、正解は次のようになります。

◆さらなる授業展開

この後の授業展開としては、次のような例が考えられます。

【相違点をいかして】

・この詩の主題に関わる連を書き出させる(第四連)

・第四練のキーワードを二つ書き出させる(「ふしぎ」「あたりまえ」)

→二つのキーワードを使って主題(テーマ)を文章化させる

・この詩の主題に関わる連を書き出させる(第四連)

・第四練のキーワードを二つ書き出させる(「ふしぎ」「あたりまえ」)

→二つのキーワードを使って主題(テーマ)を文章化させる

「あたりまえに思っていることの中にふしぎがある」

【共通点をいかして】

・すべて三行

・すべて「わたしはふしぎでたまらない、」で始まる

・すべて七音・五音のリズム(七五調)である

→この形式を真似て自分の身の回りにある「ふしぎ」を書かせる

・すべて三行

・すべて「わたしはふしぎでたまらない、」で始まる

・すべて七音・五音のリズム(七五調)である

→この形式を真似て自分の身の回りにある「ふしぎ」を書かせる

わたしはふしぎでたまらない、

昼には白いおひさまが、

夕には赤くなることが。

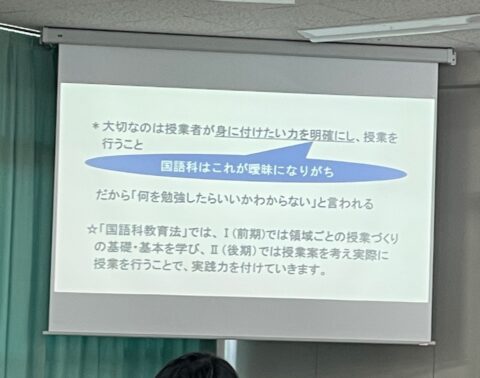

◆「身に付けたい力」

ここに示した授業例は、ボトムアップ型です。まずは学習者に活動をしてもらい、そこで気づいたことを基に身に付けたい力を明らかにして実力を養う方法です。学習者が相違点・共通点に自ら気づいて、読解力や表現力を身につけるという手法になります。これは学習者の気づきを重視するので、定着しやすいというメリットがあります。しかし、学習者の気づきや活動を待つ必要があるので、時間がかかり非効率的であるというデメリットがあります。

一方、トップダウン型の授業では、まず授業者が身に付けたい力を示し、学習者の活動を通じてそれを活用しながら力を養います。こちらは教える効率が高いというメリットがありますが、学習者が受け身になりがちというデメリットもあります。

国語の授業では、「身に付けたい力」を明確にして、ボトムアップ型とトップダウン型をうまく組み合わせていく必要があるでしょう。

*8月のオープンキャンパスは、8月10日(日)、8月23日(土)に開催されます。8月のオープンキャンパスでは、

8/10(日):大内英範教授(中古文学、源氏物語関連)

8/23(土):鴈野恵教授(日本語教育、登録日本語教員関連)

のミニ講義が開催されます。中等国語教職、日本語教員、博物館学芸員に興味のある人、国語が得意な人、本が大好きな人は是非とも筑紫女学園大学、日本語・日本文学科の学びを体験してみてください。