いま福岡で話題の人気の女子大学|筑紫女学園大学

【シリーズコラム⑤】「物価高と社会福祉②~こども食堂の本質を考えてみよう~」

第5回「物価高と社会福祉➁~こども食堂の本質を考えてみよう~」

「こども食堂」は高校生の皆さんもご存知でしょう。

食事を十分にとることが困難なこどもたちに対して、

おもに民間のボランティア団体などが自主的な取組みとしてスタートしたといわれます。

最近では民間団体に対して行政が補助金を支援する動きもみられます1)。

しかしながら、昨今の物価高によって、

こども食堂を実施する民間団体の運営が困難になっているとの声が挙がっています。

また、給食がない夏休み期間には1日2食しか食べることができないこどもたちの実態も報道されています2)。

物価高の影響は、こども食堂を運営する民間団体をはじめ、

給食がない夏休み期間中のこどもたちにもさまざまな影響をおよぼしています。

こども食堂がなぜ必要なのか、

必要とするこどもたちを取り巻く状況、

もっといえば、こどもを取り巻く家族がどのような状況なのか、

を考えていくことが重要です。

そのうえで、民間団体に頼るだけで、

こども食堂の本質的な問題が解決するのかどうか、

この点を大学で詳しく学んでいきます。

1)こども家庭庁は支援団体に対して補助金を出す事業を行っています。

詳しくはこども家庭庁HPを参照。

https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/kodomo-syokuji-koubo/8533c1cf

2)RKBで放映された「「早く学校が始まってほしい」給食がない夏休み

”1日2食”困窮家庭の支援は 子ども食堂は連日定員いっぱい」は以下のリンクです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/69f417e5c963aaadc97bd8362df2f13ff103ca67

これまでの「筑女・社会福祉コース」のコラムもご覧ください。

第1回「社会問題に関心がある高校生のみなさんへ~社会福祉への誘い~」

https://www.chikushi-u.ac.jp/news/social-welfare/10571/

第2回「過労死と社会福祉➀」

https://www.chikushi-u.ac.jp/news/social-welfare/10627/

第3回「過労死と社会福祉➁~労働問題の影響とは?~」

https://www.chikushi-u.ac.jp/news/social-welfare/10644/

第4回「物価高と社会福祉➀~くらしを支える社会的条件~」

https://www.chikushi-u.ac.jp/news/social-welfare/11015/

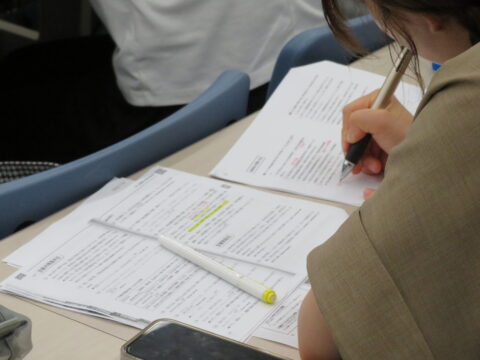

今週から本格的に後期授業が開始となり、

社会福祉コース教員による4年生対象の国家試験対策講座も

スタートしました。

4年生は就職活動やゼミ論文の作成の傍ら、

本番まで残り110日に迫った国家試験に向けて真剣に取り組んでいます。

4年生の皆さん、これから精一杯、自分なりに励んでいきましょう!

4年ゼミでは卒業アルバムの撮影が行われています。

青天のこの日、太宰府市内を一望できるテラスで、

卒業アルバムの撮影とともに前期ゼミのパーティーを開催しました。

毎週のゼミでは研究論文のレジュメを各自が発表し、

進捗状況を確認しながら進めていきました。

社会福祉コースは公式インスタをはじめ、紹介ユーチューブがあります。

https://www.youtube.com/watch?v=OdA7B01QbfM

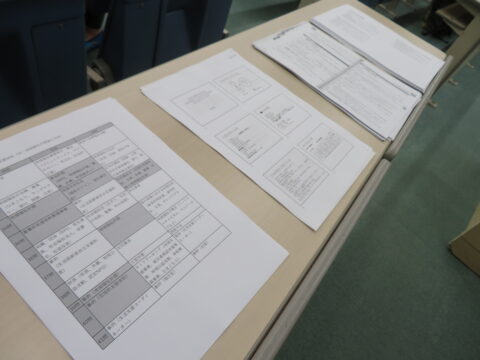

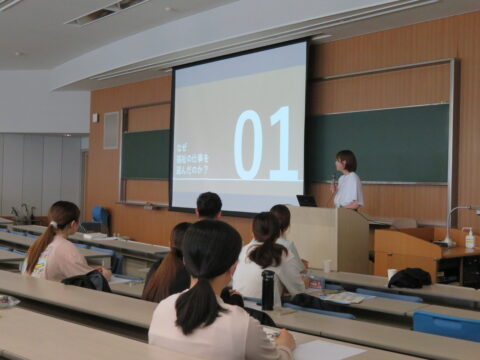

本日(8/10)は8月オープンキャンパスの第1回目を開催しました。

社会福祉コースの魅力である「活発な地域貢献活動、韓国などの海外研修、

学生と教員の距離の近さ、高い国家試験合格率」などコース紹介等とともに、

展示会場ではさまざまな写真パネルをご覧いただきました。

多くの高校生・保護者の皆さまにご参加いただき、

誠にありがとうございました。

8/23(土)は8月開催の第2回目を行います。

今回参加できなかった方もぜひ足をお運びください。

皆さんのご参加を学生スタッフおよび教員でお待ちしています!

第4回 物価高と社会福祉➀~くらしを支える社会的条件~

最近の物価高は、私たちのくらしにさまざま影響を及ぼしています。

お米の価格は昨年の倍になっていることはご存知でしょう。

お米以外にもさまざまな食料品の値上げがこの数年で起こっています。

厚生労働省が7月4日に発表した「国民生活基礎調査(2024年)」によれば、

「生活が苦しい」とした世帯の割合は58・9%(前年59・6%)、

児童がいる世帯は64・3%が「生活が苦しい」という調査結果が明らかになっています1)。

つまり、国民の約6割が「生活が苦しい」と回答しているのです。

この調査はあくまで2024年のデータですので、

さまざま物価が上がっている2025年現在、

この数字以上に「生活が苦しい」世帯は数字以上に多いと推測できます。

「生活が苦しい」=「経済的貧困」と表現すると、

人との関係性が希薄な状態などを表す「社会的貧困」という言葉もあります。

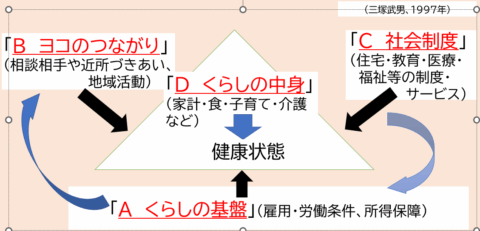

図1をご覧ください。

この図は生活問題を捉える視点と枠組みを示したものです。

(詳しくは、三塚武男『生活問題と地域福祉[ライフの視点から] 』、ミネルヴァ書房、1997年)

「D くらしの中身」が充実するかどうかは、「A くらしの基盤」「B ヨコのつながり」

「C 社会制度」にとって規定されるという意味です。

「D くらしの中身」は献上状態にも影響をおよぼすことを示しています。

このような図を通していえることは、

「生活が苦しい」といういわば「Dくらしの中身」が脆弱な要因には、

ABCが複雑に関連していることが分かるでしょう。

社会福祉は私たちの生活に密接な関係があるのです。

次回のコラムでさらに深堀りしていきます。

1)詳しくは、福祉新聞HPを参照。

https://news.yahoo.co.jp/articles/d8654ac353ce273ce2c5a68e0e593081b0f6a5f0

=今後のコラム予定=

(1)低賃金と社会福祉

(2)「Mrs. GREEN APPLE」(ミセス)の

歌の世界から読み解く社会福祉

(4)ごみ問題と社会福祉はどうつながるのか?

(5)アルバイトと社会福祉

(6)選挙と社会福祉

(7)アーティストのライブ会場と社会福祉

(8)不登校経験のあった学生が社会福祉を学んで・・

(9)eスポーツと障害のある人

(10)ドラマ・映画と社会福祉

(11)居場所がない少年・少女を多角的に学ぶ社会福祉

(12)家族のお金と社会福祉のつながり

(13)障がいのある学生とともに大学で学ぶ意味

(14)誰かの役に立ちたいと思っている高校生へ

社会福祉コースは公式インスタをはじめ、紹介ユーチューブがあります。

https://www.youtube.com/watch?v=OdA7B01QbfM

2年生科目「ソーシャルワーク演習Ⅰ」の最終回では、

個別援助技術を活用したロールプレイ発表会を行いました。

各グループで考えた相談場面をもとに、

クライエント役とワーカー役を演じました。

ロールプレイ後、「クライエント役を通して当事者の気持ちを想像することができた」

「ワーカー役を通して人の気持ちに向き合う難しさを感じた」などの感想などが

学生間で交わされました。

社会福祉コースは公式インスタをはじめ、紹介ユーチューブがあります。

https://www.youtube.com/watch?v=OdA7B01QbfM

8月オープンキャンパスのご案内です。

8/10(日)および8/23(土)にオープンキャンパスが行われます。

7月のオープンキャンパスでは多くの高校生にご参加いただきました。

8月も多彩な企画で皆さんのご参加をお待ちしています!

2年

生科目「ソーシャルワーク演習Ⅰ」では、

参加者に自分の趣味などを話してもらう「3分間スピーチ」をしています。

推し活や自分の出身地紹介、好きな趣味(カフェ巡りやサーキット観戦など)、

高校時代の部活動の話など、多岐にわたります。

メンバー同士でお互いのことを知ることは、

学生生活にとっても有意義です。

「相手を知ることの楽しさ」をこの授業を通して学んでいます。

社会福祉コースは公式インスタをはじめ、紹介ユーチューブがあります。

https://www.youtube.com/watch?v=OdA7B01QbfM

【シリーズコラム➂】「過労死と社会福祉~労働問題の影響とは~」

前回、過労死をめぐってさまざまな生活問題が生じ、

その具体的な対応を社会保障・社会福祉が担うことを書きました。

今回はもう少し深堀りしていきます。

過労死を防ぐためには、まず長時間労働の是正をはじめ、

働きやすい労働環境の整備がよく言われます。

労働者のメンタルヘルス対策として、

職場での風通しのよい人間関係づくりは重要です。

人とのつながりという意味で社会福祉も同じです。

社会福祉で対象とするのは、

人とのつながりが希薄でさまざまな生活困難を抱えている人たちも含まれます1)。

このように、人とのつながりを作っていくのも社会福祉の役割です。

過労死によって残された家族への救済として、労働者災害補償保険(労災保険)2)があります。

労災認定されることで、遺族に対する給付があります。

また労災認定されない場合、遺族は生活困難に陥る可能性も否定できません。

その場合、生活保護制度の利用も考えられるでしょう。

生活保護は憲法25条(生存権)3)に基づいて、

生活に困窮する人々に対して、

国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するものです。

ここで注目すべきは「健康で文化的な最低限度」ということです。

つまり「健康or文化的」ではなく「健康+文化的」です。

健康的なくらしとともに、文化的なくらし(趣味などを楽しむ)の

最低限の保障をすることが国の役割なのです。

大学の授業では、身近な労働問題と社会福祉のつながりを

社会問題のひとつとして取り上げていきます。

1)たとえば、熊本の「NPO法人でんでん虫の会」では、

生きづらさを抱えた人たちの居場所づくりとして、毎週「おしゃべり会」を行っています。

https://denden64.org/tag/%E3%81%8A%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%B9%E3%82%8A%E4%BC%9A/

2)労災保険は、社会保険制度のひとつです。わが国の社会保障制度において重要な役割を担っています。

3)この条文は、国家には健康で文化的な最低限度の生活を保障する義務があることを意味しています。

=今後のコラム予定=

(1)低賃金と社会福祉

(2)「Mrs. GREEN APPLE」(ミセス)の

歌の世界から読み解く社会福祉

(3)物価高とわたしたちのくらし

(4)ごみ問題と社会福祉はどうつながるのか?

(5)アルバイトと社会福祉

(6)選挙と社会福祉

(7)アーティストのライブ会場と社会福祉

(8)不登校経験のあった学生が社会福祉を学んで・・

(9)eスポーツと障害のある人

(10)ドラマ・映画と社会福祉

(11)居場所がない少年・少女を多角的に学ぶ社会福祉

(12)家族のお金と社会福祉のつながり

(13)障がいのある学生とともに大学で学ぶ意味

(14)誰かの役に立ちたいと思っている高校生へ

社会福祉コースは公式インスタをはじめ、紹介ユーチューブがあります。

https://www.youtube.com/watch?v=OdA7B01QbfM

コラム➁「長時間労働に伴う過労死と社会福祉」

現代の社会は「働く人たち」で構成されているといっても過言ではありません。

「働き方改革」「ワークライフバランス」といった言葉を耳にするでしょう。

働く人の問題、すなわち労働問題(長時間労働や低賃金)は

社会福祉と密接な関係があります。

長時間労働によって心身のバランスを崩し、休職する人は少なくありません。

例えば2023年度にうつ病などで休職した教員は7千人を超え、

過去最多に達したとのニュースも報道されています1)。

休職したら、困るのは本人だけではありません。

その家族も本人の収入が一時的になくなったり、

低収入になることで、生活に影響をもたらします。

また、過労死に関して国の発表によれば、労働災害と認定され、

労災支給決定された件数は前年度よりも多くなっています2)。

もし家族が過労死になった場合、

残された家族の生活はそれまでよりも厳しくなる可能性があります。

「今後の生活費はどうなるの?」

「子どもの学費は?」

「家賃や車のローンは?」

このように、過労死がもたらすさまざまな生活問題に対応するのが

社会保障・社会福祉です。

過労死をした本人に対してその補償を社会保障制度で、

残された家族の生活問題を社会福祉制度で支えます。

いいかえれば、社会保障・社会福祉が機能しないと、

このような過労死に関わる問題を抱えた人たちに対して、

「それはあなたの責任でしょ!」

いわゆる自己責任で片づけてしまう可能性があります。

社会福祉は現在社会を支える大切な働きをしているのです。

=今後のコラム予定=

(1)低賃金と社会福祉

(2)「Mrs. GREEN APPLE」(ミセス)の

歌の世界から読み解く社会福祉

(3)物価高とわたしたちのくらし

(4)ごみ問題と社会福祉はどうつながるのか?

(5)アルバイトと社会福祉

(6)選挙と社会福祉

(7)アーティストのライブ会場と社会福祉

(8)不登校経験のあった学生が社会福祉を学んで・・

(9)eスポーツと障害のある人

(10)ドラマ・映画と社会福祉

(11)居場所がない少年・少女を多角的に学ぶ社会福祉

(12)家族のお金と社会福祉のつながり

(13)障がいのある学生とともに大学で学ぶ意味

(14)誰かの役に立ちたいと思っている高校生へ

社会福祉コースは公式インスタをはじめ、紹介ユーチューブがあります。

https://www.youtube.com/watch?v=OdA7B01QbfM

コラム➀「社会問題に関心がある高校生のみなさんへ~社会福祉への誘い~」

みなさん、こんにちは。

高校生のみなさんには社会問題に関心がある人が多いと思います。

不登校や引きこもり、物価高によるくらしのしにくさなど、みなさんの身近なところに

社会問題が潜んでいます。友達のなかに、最近高校で姿をみかけない人はいませんか?

バスや電車での通学途中、車いすの人や目が不自由な人、補聴器をはめている人に気づいたことは

ありませんか?

社会福祉とは?一言でいえば「社会を支える土台が社会福祉です」

社会にはさまざまな理由によって、

生活をしていくうえで人の支えを必要としている人が必ずいます。

大学で社会福祉を学ぶことで、誰かの必要となる人になってみませんか?

社会福祉を学ぶことは資格を取得することが目的ではありません。

「こんな私でも社会福祉を学べるんだ!」

そのように思っていただけるコラムをこれからアップしていきますので、

ぜひ目を通してもらえたらうれしいです。

【今後のコラム予定】

(1)社会の土台を支えている社会福祉

(2)「Mrs. GREEN APPLE」(ミセス)の

歌の世界から読み解く社会福祉

(3)物価高とわたしたちのくらし

(4)ごみ問題と社会福祉はどうつながるのか?

(5)アルバイトと社会福祉

(6)選挙と社会福祉

(7)アーティストのライブ会場と社会福祉

(8)不登校経験のあった学生が社会福祉を学んで・・

(9)eスポーツと障害のある人

(10)ドラマ・映画と社会福祉

(11)居場所がない少年・少女を多角的に学ぶ社会福祉

(12)家族のお金と社会福祉のつながり

(13)障がいのある学生とともに大学で学ぶ意味

(14)誰かの役に立ちたいと思っている高校生へ

社会福祉コースは公式インスタをはじめ、紹介ユーチューブがあります。

https://www.youtube.com/watch?v=OdA7B01QbfM

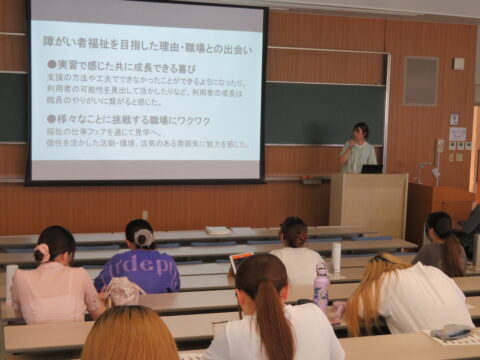

7月17日(木)2年生科目「障害者福祉論Ⅰ」において、

昨年に続き「社会福祉法人明日へ向かって」(福岡市東区)から

理事長ならびに卒業生2名にお越しいただきました。

障害者の文化・芸術活動に積極的に取り組んでおられる法人の概要や、

障害福祉分野で働く魅力について、お話をしてくださいました。

在学生にとって、先進的な取り組みをなさっている法人の内容を聞き、

障害福祉のイメージが変わったとの感想が多くありました。

社会福祉コースの紹介YouTubeは以下です。ぜひご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=OdA7B01QbfM