いま福岡で話題の人気の女子大学|筑紫女学園大学

楽しいゲームを作りませんか? CJサマーキャンプのお知らせ

小学生の頃、「勉強がゲームみたいだったら、楽しいのになぁ…」と思ったことはありませんか。

初等教育コースのCJサマーキャンプは、そんな子供の頃の願いを、小学校や特別支援学校の先生になったつもりで実現させます。

教科は、国語、算数、社会…どの教科でも構いません。

ゲームの種類も、すごろく風、カードゲーム風、クイズ風…

また遊ぶ人数も、一人で、二人で、数人で

遊び方も、解決型、対戦型、ゴール型…、

様々なタイプがありそうです。

一人で考えるのは難しいかもしれませんが、仲間と一緒につくりますし、必要に応じて大学生もサポートします。

高校生の皆さんがもつアイディアを生かした、楽しいゲームをつくって一緒に遊びましょう。

申込フォームはこちらから

※締切7/13(日)

【入試に関わる大切なお知らせ】

このCJサマーキャンプは、筑紫女学園大学の以下の入試で出願要件となっています!

◆ 自己推薦型選抜(参加学年は不問)

CJサマーキャンプに参加することが出願の条件のひとつです。

※参加プログラムの学科・コースと、実際に受験する学科・コースが異なっていてもOK!

◆ CJアドミッション・ポリシー型選抜(高校3年時の参加が必要)

※この入試では、受験する学科・コースのプログラムに参加することが必須です!

【遠方の方へ|学生寮での宿泊体験ができます】

CJサマーキャンプに参加される女子高校生のうち、**宿泊を希望される方には本学の学生寮「和敬寮」**での宿泊体験をご案内しています。

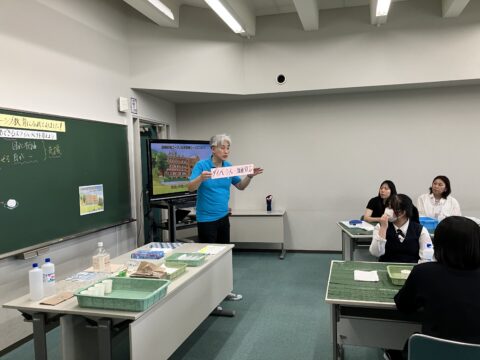

6月8日開催されたオープンキャンパスで、初等教育コースでは小学校教員を目指す高校生を対象に、ミニ講義と体験コーナーを開催しました。教育の現場をリアルに感じられる内容に、参加者からは「もっと学びたい!」という声が寄せ

られました。

■ ミニ講義:「ちょっとインクルーシブ教育にふれてみました」

テーマは、「だれもができるスライムづくりを考えよう」。

参加者は、視覚障がい体験眼鏡を着用しながらスライムづくりに挑戦。普段は簡単にできる水の計量が、見えにくくなることで一気に難しくなりました。

そんなとき、講師の馬場先生が、声をかけながら支援。

「みんなができるようになる支援は、特別なことではなく、普通に必要なこと」

――そんな気づきが、参加者の心に深く残り、教育の本質にふれる貴重な体験となりました。

■ 体験コーナー:「学習指導案(体育編)を作成してみよう」

タブレットを使って、ロイロノートで体育の授業の指導案を作成。

高校生ならではの柔軟な発想が光る指導案が多数生まれ、ICT機器を使ってすぐに参加者同士で内容を共有することで、初等教育コースの学びへの興味がさらに高まり、先生の仕事の一端を学ぶことができました。

▶ 次回のオープンキャンパスもお楽しみに!

教育に興味がある高校生

の皆さん、ぜひ筑女で「未来を育てる力」を一緒に学びましょう。

7月12日(土)にオープンキャンパスが開かれます。

お申し込みはこちらから。

7月19日(土)・20日(日)にはCJサマーキャンプが開催されます。

初等教育コースでは「小学校の先生に必要な力が何なのか、先生たちと一緒に考えよう!」と題してで元小学校の先生や在学生と授業づくりのアイデアを考えます。

お申し込みはこちらから。

初等教育コースの多くの3・4学生が小学校・特別支援学校教員採用試験に向け、日々頑張っています。

そのような学生の熱意に応えるため、5月20日から実習支援センター等を21時まで開放しています。

学生は問題集を解いたり、分からない問題は教え合ったりし、互いに高め合っています。

時には、先生からの差し入れを口にすることも。

21時はすっかり暗くなっていますから、学生の安全を考え西鉄太宰府駅やJR二日市駅までは大学が用意したタクシーを使います。

学生の「教員になりたい」という夢の実現に向け、できるサポートは惜しみません。

全員が笑顔になることを願っています。

6月8日(土)は筑女のオープンキャンパスです。初等コースでは体験ブースとミニ講義を準備しています。

【体験ブース】

筑女の初等コースでは、模擬授業をたくさん行います。

ICTの活用も多く行っています。

その1つがロイロノートというツールを使ったものです。

先生として授業を行うために必要な学習指導案を、ロイロノートを使って体験してみませんか?

【ミニ講義】

学校では、性差や国籍、人種、障がいのあるなしなどにかかわらず、すべての子どもたちがひとつの教室で学ぶインクルーシブ教育が進められています。

子どもの様々な違いの理解や具体的な支援を考えるきっかけにしながら、活動していきます。

子どもが好き、小学校の先生になりたい、特別支援学校の先生を目指したい

そんな高校生の皆さんの来場をお待ちしています!

お申し込みは予約制です。

ご予約はこちらから。

オープンキャンパスの詳しい情報はこちらから。

幼稚園教諭・保育士を目指す2年生は、後期に控える幼稚園実習に向けて、実践的な学びを深めています。

保育内容演習(表現)の授業では、これまでに指導案の考え方と書き方を学び、いよいよ模擬保育に取り組む段階に入りました。

今回の模擬保育では、3人1組が先生役になり、残りの人は子ども役を担当します。子ども役は先生役の説明や言葉かけを熱心に聞きながら、製作あそびに取り組みました。

先生役は、子どもがわかりやすく、楽しく活動し、安心して安全に配慮できるかを考えながら実践しました。

活動後には、振り返りの時間を設け、教員からは口頭で、子ども役からはアドバイスシートを通じてフィードバックを受け取り、次の機会に活かしていきます。

終始和やかな雰囲気で行われ、全員にとって学びが大きかったはじめての模擬保育でした。

|

|

|

小学校教諭・幼稚園教諭・保育士・特別支援学校教諭を目指す1年生が、大学での学びの第一歩として「基礎ゼミナール」の授業に取り組んでいます。

基礎ゼミナールの中で、大学図書館の活用方法を実践的に学びます。まずは、パソコンを使って本や論文の検索方法を学習。情報収集の基礎をしっかりと身につけました。

その後は、図書館を舞台にした探索型のアクティビティに挑戦。2つの図書館を巡りながら、館内に隠されたカードを探し出し、そこに書かれた文字を組み合わせて言葉を完成させるという、まるで宝探しのような体験を通して、楽しみながら図書館の機能や資料の探し方を学びました。

「楽しい!」という気持ちの中に、「学び」がしっかりと詰まったこの授業。学生たちは、教育者・保育者としての道を歩むことへの期待をさらに膨らませていました。

4月19日、初等教育コースでは「合格報告会」を開催しました。

このイベントには、教員採用試験に合格し、4月から小学校や特別支援学校教員として活躍している卒業生20名以上が来学しました。未来の教員を目指す在学生やオープンキャンパスに参加した高校生、その保護者の皆さまが集まり、会場は熱気に包まれました。

卒業生たちは、教員として働き始めたばかりのリアルな日々について語ってくれました。

「子どもたちと過ごす毎日はとても楽しい」「授業準備は大変だけどやりがいがある」など、生き生きとした言葉に、聞く人々の目が輝いていました。

また、採用試験に向けた勉強方法や大学での学びや授業がどのように役立ったかといった具体的な話も共有され、在学生や高校生からの質問が次々と飛び出しました。

グループワークでは「採用試験の面接対策で意識したことは?」「授業で工夫している点は?」など、活発な質疑応答が繰り広げられました。

高校生やその保護者からも「先生の魅力は何ですか?」「大学生活で大事にすべきことは?」といった質問が寄せられ、卒業生たちが丁寧に答えていました。

このイベントを通じて、高校生や在学生たちは、教員という仕事の魅力や具体的なイメージを持つことができたのではないでしょうか。

卒業生の言葉からは、教職への熱い思いと、未来の教員を目指す皆さんへの応援のメッセージが感じられました。

次回、6月8日のオープンキャンパスでも、さまざまなイベントを予定しています。

教育や小学校教員の仕事に興味がある皆さん、ぜひお気軽にご参加ください!

ご予約はこちらから

・採用試験に向けての勉強法

入学後、様々なオリエンテーションが行われていますが、最後は4年生有志が企画・運営するフレッシャーズセミナー。

体育館に集まった後、スタッフの自己紹介。

名前チェーン、バースデーチェーンの後、ワードウルフ、最後はコーン倒しと続きます。

初等・幼保入り混じっての4チームに分かれ、先生達も参加。

開始前は、円陣を組んで気合を入れる姿も。

優勝チームには、スタッフ手作りのメダルを授与。

昼食は、食堂でおいしいお弁当をいただきました。

午後は、校内スタンプラリーと先輩の話

基礎ゼミ担当の先生の研究室やよく使う教室を探していくのですが、初めての場所もたくさんあるため、

地図を見ながら「今、どこにいるとかいな…」「こっちやない?」等グループで相談しながら無事ゴールに到着

先輩との話も、大学での学びのことから始まり、

アルバイトや4年生がちょっと戸惑うようなプライベートのことまで、気になっていることを質問する1年生。

しかし、この時間は、不安を解消するのにとてもよかったようです。

最後は、1年生、スタッフ、先生達との集合写真撮影。

解散後も、数人が集まっているので「何しているの?」と尋ねたら

笑顔で「連絡先を交換しています。」という返事。

仲間ができて よかった。

1年生の感想

(入学して)大丈夫なのかどうしたらいいのか、不安がたくさんでしたが、先輩方のお話を聴く機会があったり、同じ学科の人とふれあう機会をいただけたことで、不安が少なくなった気がします。本当にありがとうございました。

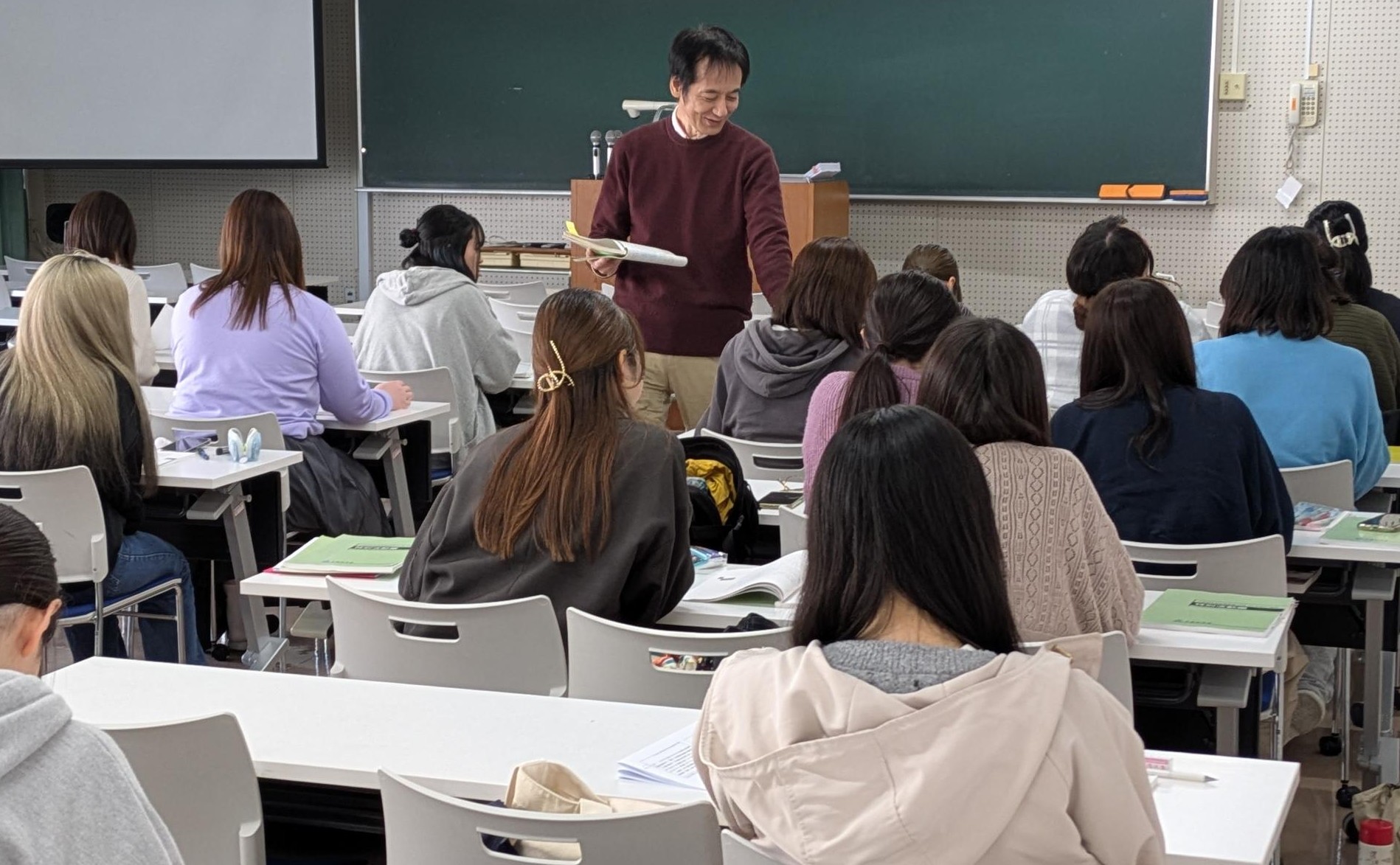

初夏を思わせる陽気の中、本日が春休み期間中最後の対策講座の日でした。

本日は昨日に引き続き、学習指導要領(国語、道徳、社会、特活、音楽)を中心にした講義が実施され、最後にテストと各志望自治体別のミーティングを行いました。

講座の様子

春の陽気に誘われて遊びに行きたい気持ちを我慢し、参加している学生のみなさんの表情は真剣そのものでした。

花開け!

学生のみなさんが積み重ねている努力は、外で今まさに咲こうとしている桜のつぼみように、数か月後に大きく花開くことでしょう。

「チーム筑女」で、最後までいっしょにがんばっていきましょう。

3月14日、卒業式が挙行されました

大学生活最後の一日。天気にも恵まれ、多くの卒業生が晴れやかな表情で学び舎を後にしました。

式場で見かけた一場面・・・

学生A「先生、ほん・・・っとにお世話になりました。」

教員A「いやいや、最後まで本当によく頑張ったね。」

学生A「赴任する学校が決まったらすぐに連絡します。すぐに相談するかもしれませんが。」

教員A「相談や連絡は遠慮なく!卒業してもつながっているからね。」

みんな、卒業の嬉しさと、社会に出る期待と不安が混ざっているようでしたが、「卒業=終わり」ではなく、卒業生としてのつながりに安心している姿も見られました。

4月から教育現場で働くみなさん!困ったとこがあったら、私たち教員も相談に乗りますよ。

まずは、4月までしっかりと準備をしましょう。

私たち(教員)は、いつも応援しています。

御卒業 おめでとうございます!!