いま福岡で話題の人気の女子大学|筑紫女学園大学

【英語学科で学ぶ人】アクティブに大学生活を楽しんでいます

英語学科3年生の村尾京香さんは、学内や学外のさまざまなイベントに積極的に参加しているアクティブな学生です。アダチ徹子学科長がこれまでの活動について聞きました。(このインタビューは2025年12月に行いました。また、イベントにはリンクを付しているものもあります。)

A(アダチ): 村尾さんは、本当のたくさんの学内外のイベントや研修に参加していますよね。オープンキャンパスの学生スタッフなどもしてくれて、いつも助かっています。どれから聞くか迷うのですが、まずは最近のイベントから聞きましょうか。

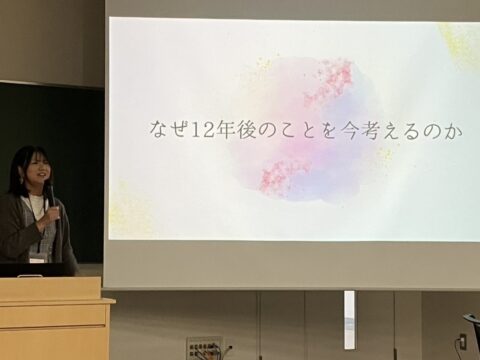

M(村尾): 「福岡未来創造プラットフォーム」のグローバルキャリア講座を修了しました。グローバルキャリアについて知り、一歩踏み出すための講座で、講義や実習などがありました。最後には12年後の自分は何をしているのかをプレゼンテーションしました。

A: 村尾さんは何をしているのでしょう?

M: 日本語教師を1年くらいやったあと、NPO法人を立ち上げて、若者が自己表現などのアートや、多文化共生体験などを通して、自己肯定感を高めたり世界とつながったりするのを支援する仕事をしている、というプレゼンテーションをしました。

A: それはステキですね。あなたが今たくさん経験していることが生かされそうですね。

M: このまえペイトン先生の授業で、1年生に自分の経験をお話させてもらいました。これまで私の経験は私の中に留めていたのですけど、私がこうなれたのは英語学科の先輩たちの話を聞いたからでもあるので、これから自分が後輩に伝える立場になれたら、と思い始めました。

A: 村尾さんは他にも、福岡未来創造キャンプで高校生の宿泊研修の大学生スタッフをやったり、この前はCISV Japanの催しで小学生のリーダーとしてドイツに行ってましたよね。学内でもオープンキャンパスやサマーキャンプを手伝ってくれたり、聞こえない/聞こえにくい学生のためのノートテイクをしたり、中国語スピーチ大会に出ていたりと、本当にいろいろなことに挑戦していますが、以前からこんなに積極的だったのですか?

M: 高校の時は生徒会活動をしていて結構忙しく楽しく過ごしていたのですが、学外で何かするということはなかったです。 それがコロナ渦が始まって授業がオンラインになり、自由だ!と思って2ヶ月間家でずっとゴロゴロしていました。授業が始まると、体力が落ちていて授業中も眠くてついていけないし、みんなマスクしているから友だちも作りづらいし。私がゴロゴロしていた間に、一生懸命勉強したとか、身体を鍛えたりしていた人もいて、私は2ヶ月を本当に無駄にしたんだなと気づきました。それで大学に入った時に同じことにならないように、参加できるものは参加しようと思いました。

A: 最初に参加したのは?

M: 筑女の「ファーストペンギンプロジェクト」です。進路支援センターがキャリア支援としてやっている新入生のためのイベントです。

A: 私が村尾さんを最初に認識したのは、1年生の6月に筑紫野市の高校生向けのイベントに大学生スタッフとして参加した時かな。「すごい、1年生が参加してる!」と思いました。

M: 同じころ、社会人と大学生が自由に話そう、というイベントに参加しました。学外の知らない人ばっかりで、すみっこにいたのですが、バングラデシュのとても日本語が上手な女の子が話しかけてくれました。次に話したのがアメリカと日本のハーフの人だったのですが、私が留学生と勘違いしてしまって。この時の誤解やその人と話した経験が、活水女子大学での英語スピーチコンテストのスピーチのテーマにつながりました。

A: あれは準優勝で素晴らしかったですね。でもこうして聞いていると、あなたの経験は筑女じゃなくて学外で育まれたものが多いのかな?

M: これはぜひお伝えしたいんですけど、筑女の英語学科だからというのが大きいです。もともと英語は好きで勉強もしていたのですが、全然成績が伸びなくて。でもペイトン先生の授業で、先生も日本語を間違いながら学んでいるし、みんなも間違いを恐れなくていい、とおっしゃって意識が変わりました。スピーチコンテストの前には先生がたくさん練習につきあってくださいました。コンテスト後に、自分の思いを伝えるだけでなく、英語を使って人と交流することもやりたいな、と思い始めた時に、山田先生とプロヴェンザーノ先生が主催された、吉野ヶ里のフォレストアドベンチャーで留学生と行うチームビルディング研修に参加しました。交流という自分の課題を意識し始めたころだったので、グループメンバーのバングラデシュの人と話すためにベンガル語で「ありがとう」と「私は京香です」というのを覚えて行ったら、とても喜んでくれました。仲良くなりたくていろいろ質問したいのですが、相手が積極的すぎてどんどん話すし、英語もあまり聞き取れない。自分のために話してくれているのに理解できない。自分の英語スキルがあったらもっと話せるし、伝えたいこともあるのに、と思って、交流するための英語学習が大事なんだ、と思いました。

A: 山田先生とプロヴェンザーノ先生も、まさに学生に英語での交流を経験させたくて計画したイベントでしたね。

M: フォレストアドベンチャーと同じころに、学外の友だちに国際交流の場を紹介してもらったり、そこで会った人がOn Your Markという高校生のグローバルキャンプに誘ってくれたり、という感じで広がっていきました。自分の中では、分岐点はスピーチコンテスト、フォレストアドベンチャー、そしてOn Your Markという感じです。On Your Markで、英語って楽しい、英語を使って海外のことを知ったり人と関わるのが楽しい、と高校生に感じてもらうようなアクティビティを考えたりしたことが、また次の小学生向けのイベントにつながったり。でも英語学科にいなかったら、国際交流に興味をもったりすることもなかったかもしれないので、ここに来てよかったと思います。

A: 使ってこそ、人とつながってこその英語学習だと私も思っています。参加するイベントも、いろんな人とたっぷり交流できるものが多いんですね。ステキだな。

M: 最近、去年のOn Your Markで一緒だった高校生と会ったり話をしたりする機会があったのですが、英語スピーチコンテストに参加したり、自分の将来に歩み始めていたり、文科省のトビタテ留学JAPANに挑戦していたり、「京香さんに出会えてよかった」と言ってくれたり。たくさんの活動報告がありました。

A: それは本当にうれしいですね。高校生にとっても、村尾さんとの出会いが何かの分岐点だったのかもしれないですね。次の挑戦はなんですか。日本語パートナーズかな?

M: その前に、12月にかめのり財団のリーダーシップ研修で東京に行ってきます。それから1月には「週末台湾留学」に参加します。1月には、今履修している日本語教育副専攻の教育実習もあって、マレーシアに行って日本語を教えてきます。来年度は日本語パートナーズとしてインドネシアで日本語の授業のサポートをしたり、現地の人と交流したりする予定です。

A: 福岡観光コンベンションビューローの福岡グローバルMICEスクール、夏の高校生対象のCJサマーキャンプ、学内の「社長のかばん持ち」プロジェクト、子ども食堂のお手伝いや手話サークルなど、まだまだ聞きたいことは山ほどありますが、ひとまず今回のお話はここまでとしましょうか。これからも筑女内外でたくさんの経験を積んだり人とつながったりして、楽しく有意義な大学生活を送ってください。そしてぜひ後輩たちにも経験を伝えてくださいね。

このインタビュー後にも、村尾さんは学内の中国語スピーチコンテストで優勝したり、ベトナムのハノイ市との高校生との交流イベントをサポートしたりと、いろいろな活動に参加しています。マレーシアでの日本語教育実習もとても充実していたようです。これからの村尾さんの活動や成長が楽しみです。

英語学科では、毎年2回TOEIC IPテストによって、日ごろの英語学習の成果を確かめています。

12月6日、英語学科の1~3年生が、TOEIC IPテストを受験しました。

12月のテストは、来年度の英語の授業科目におけるレベル別のクラス分けテストも兼ねています。

試験開始直前まで問題集やノートを開いて勉強する姿が見られました。

一人に「準備できてる?」と聞いてみると、「いけると思います!」と頼もしい言葉が返ってきました。

みんなの日々の努力が、良い結果につながることを祈っています。

令和7年度筑紫女学園大学特別事業として、文学部の3学科が合同で、ドキュメンタリー映画監督の東志津(あずま しづ)さんと学ぶ2つのプログラムを実施しています。まず6月に、東監督の「花の夢-ある中国残留婦人」と「美しい人」を上映しました。(記事はこちらから)2つめのプログラムとして、東さんが現在映画を準備中という「ハンセン病問題」を学生が学ぶ特別授業『「ハンセン病問題」を知っていますか?-ドキュメンタリー映画監督東志津さんと共に考える』を、3日間の日程で実施しました。

【1日目】

まず初日は、東さんと本学現代社会学部の栗山俊之先生に、「ハンセン病問題」について講義していただきました。栗山先生はさまざまな社会問題に取り組んでいますが、ハンセン病問題もその一つです。

ハンセン病は「らい菌」による感染症で、皮膚や末梢神経が侵されさまざまな症状や後遺症を引き起こすことがあります。菌は弱く、現在ではほとんど発症者はいませんが、もし発症しても治療薬で治すことができます。しかし、以前は患者を強制的に隔離する政策が取られていました。「ハンセン病問題」とは、ハンセン病の治療法が確立されてからも、「らい予防法」が1996年に廃止されるまで強制隔離政策が続き、患者とその家族が壮絶な差別や人権侵害を受けたことを指します。療養所内での強制労働、監禁室への収監、結婚の条件としての断種や人工妊娠中絶など、想像を絶するような内容ですが、学生たちは真剣に聞き入り、メモを取っていました。

【2日目】

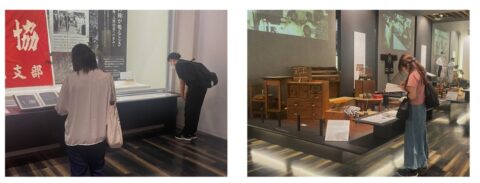

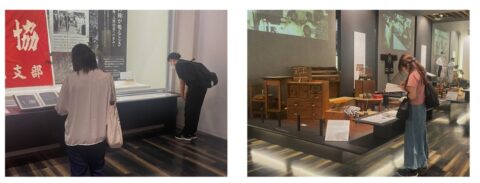

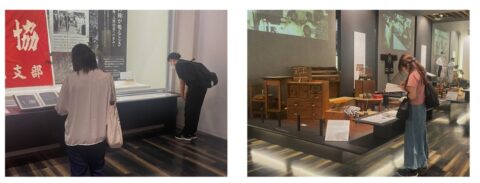

全国に14ヶ所ある療養所の一つ、熊本県合志市の国立療養所菊池恵楓園を訪問しました。まず歴史資料館を見学しました。年表、写真、録音録画の資料などたくさんの展示があり、前日に学んだことがより詳細に理解できました。また、入所者で菊池恵楓園の機関誌『菊池野』の編集長杉野桂子さんにお話を伺うことができました。数々の辛い偏見や人権侵害の経験には本当に心が痛みました。杉野さんは学生たちに、ハンセン病問題について知り、「発信者になってください」とメッセージを贈ってくださいました。その後、菊池恵楓園の園内を回り、患者の脱走を阻む高い壁、監禁室、納骨堂、慰霊碑などを見学しました。

【3日目】

この日は学習のまとめと発表です。3チームに分かれて「「ハンセン病問題」について私たちが学んだこと・考えたこと」をテーマにまとめ、発表しました。各チームは、東さんと栗山先生から学んだことや、菊池恵楓園の歴史資料館や杉野さんのお話から感じたこと、そして「ハンセン病問題」での偏見、差別、人権侵害はコロナ禍その他の現代の問題にも通じることなどを発表しました。杉野さんの「知って発信者になってください」というメッセージを学生たちがしっかりと受け止めていることを感じました。最後に東さんが一人一人に受講証を手渡して終了しました。

このように大変充実した内容の特別授業でした。ご自分の知見を学生と共有してくださった東さんと栗山先生、そして私たちを受け入れてくださった菊池恵楓園と杉野さんに厚く御礼申し上げます。大学が筑紫女学園大学特別事業に認定してバックアップしてくれたのもありがたいことでした。この3日間が、学生たちがこれから社会と関わる姿勢を少し積極的な方向に変えたのではないかと思います。

*この記事は、文学部の3学科と、参加者がいた心理コース、社会福祉コースに共通して掲載しています。

令和7年度筑紫女学園大学特別事業として、文学部の3学科が合同で、ドキュメンタリー映画監督の東志津(あずま しづ)さんと学ぶ2つのプログラムを実施しています。まず6月に、東監督の「花の夢-ある中国残留婦人」と「美しい人」を上映しました。(記事はこちらから)2つめのプログラムとして、東さんが現在映画を準備中という「ハンセン病問題」を学生が学ぶ特別授業『「ハンセン病問題」を知っていますか?-ドキュメンタリー映画監督東志津さんと共に考える』を、3日間の日程で実施しました。

【1日目】

まず初日は、東さんと本学現代社会学部の栗山俊之先生に、「ハンセン病問題」について講義していただきました。栗山先生はさまざまな社会問題に取り組んでいますが、ハンセン病問題もその一つです。

ハンセン病は「らい菌」による感染症で、皮膚や末梢神経が侵されさまざまな症状や後遺症を引き起こすことがあります。菌は弱く、現在ではほとんど発症者はいませんが、もし発症しても治療薬で治すことができます。しかし、以前は患者を強制的に隔離する政策が取られていました。「ハンセン病問題」とは、ハンセン病の治療法が確立されてからも、「らい予防法」が1996年に廃止されるまで強制隔離政策が続き、患者とその家族が壮絶な差別や人権侵害を受けたことを指します。療養所内での強制労働、監禁室への収監、結婚の条件としての断種や人工妊娠中絶など、想像を絶するような内容ですが、学生たちは真剣に聞き入り、メモを取っていました。

【2日目】

全国に14ヶ所ある療養所の一つ、熊本県合志市の国立療養所菊池恵楓園を訪問しました。まず歴史資料館を見学しました。年表、写真、録音録画の資料などたくさんの展示があり、前日に学んだことがより詳細に理解できました。また、入所者で菊池恵楓園の機関誌『菊池野』の編集長杉野桂子さんにお話を伺うことができました。数々の辛い偏見や人権侵害の経験には本当に心が痛みました。杉野さんは学生たちに、ハンセン病問題について知り、「発信者になってください」とメッセージを贈ってくださいました。その後、菊池恵楓園の園内を回り、患者の脱走を阻む高い壁、監禁室、納骨堂、慰霊碑などを見学しました。

【3日目】

この日は学習のまとめと発表です。3チームに分かれて「「ハンセン病問題」について私たちが学んだこと・考えたこと」をテーマにまとめ、発表しました。各チームは、東さんと栗山先生から学んだことや、菊池恵楓園の歴史資料館や杉野さんのお話から感じたこと、そして「ハンセン病問題」での偏見、差別、人権侵害はコロナ禍その他の現代の問題にも通じることなどを発表しました。杉野さんの「知って発信者になってください」というメッセージを学生たちがしっかりと受け止めていることを感じました。最後に東さんが一人一人に受講証を手渡して終了しました。

このように大変充実した内容の特別授業でした。ご自分の知見を学生と共有してくださった東さんと栗山先生、そして私たちを受け入れてくださった菊池恵楓園と杉野さんに厚く御礼申し上げます。大学が筑紫女学園大学特別事業に認定してバックアップしてくれたのもありがたいことでした。この3日間が、学生たちがこれから社会と関わる姿勢を少し積極的な方向に変えたのではないかと思います。

*この記事は、文学部の3学科と、参加者がいた心理コース、社会福祉コースに共通して掲載しています。

令和7年度筑紫女学園大学特別事業として、文学部の3学科が合同で、ドキュメンタリー映画監督の東志津(あずま しづ)さんと学ぶ2つのプログラムを実施しています。まず6月に、東監督の「花の夢-ある中国残留婦人」と「美しい人」を上映しました。(記事はこちらから)2つめのプログラムとして、東さんが現在映画を準備中という「ハンセン病問題」を学生が学ぶ特別授業『「ハンセン病問題」を知っていますか?-ドキュメンタリー映画監督東志津さんと共に考える』を、3日間の日程で実施しました。

【1日目】

まず初日は、東さんと本学現代社会学部の栗山俊之先生に、「ハンセン病問題」について講義していただきました。栗山先生はさまざまな社会問題に取り組んでいますが、ハンセン病問題もその一つです。

ハンセン病は「らい菌」による感染症で、皮膚や末梢神経が侵されさまざまな症状や後遺症を引き起こすことがあります。菌は弱く、現在ではほとんど発症者はいませんが、もし発症しても治療薬で治すことができます。しかし、以前は患者を強制的に隔離する政策が取られていました。「ハンセン病問題」とは、ハンセン病の治療法が確立されてからも、「らい予防法」が1996年に廃止されるまで強制隔離政策が続き、患者とその家族が壮絶な差別や人権侵害を受けたことを指します。療養所内での強制労働、監禁室への収監、結婚の条件としての断種や人工妊娠中絶など、想像を絶するような内容ですが、学生たちは真剣に聞き入り、メモを取っていました。

【2日目】

全国に14ヶ所ある療養所の一つ、熊本県合志市の国立療養所菊池恵楓園を訪問しました。まず歴史資料館を見学しました。年表、写真、録音録画の資料などたくさんの展示があり、前日に学んだことがより詳細に理解できました。また、入所者で菊池恵楓園の機関誌『菊池野』の編集長杉野桂子さんにお話を伺うことができました。数々の辛い偏見や人権侵害の経験には本当に心が痛みました。杉野さんは学生たちに、ハンセン病問題について知り、「発信者になってください」とメッセージを贈ってくださいました。その後、菊池恵楓園の園内を回り、患者の脱走を阻む高い壁、監禁室、納骨堂、慰霊碑などを見学しました。

【3日目】

この日は学習のまとめと発表です。3チームに分かれて「「ハンセン病問題」について私たちが学んだこと・考えたこと」をテーマにまとめ、発表しました。各チームは、東さんと栗山先生から学んだことや、菊池恵楓園の歴史資料館や杉野さんのお話から感じたこと、そして「ハンセン病問題」での偏見、差別、人権侵害はコロナ禍その他の現代の問題にも通じることなどを発表しました。杉野さんの「知って発信者になってください」というメッセージを学生たちがしっかりと受け止めていることを感じました。最後に東さんが一人一人に受講証を手渡して終了しました。

このように大変充実した内容の特別授業でした。ご自分の知見を学生と共有してくださった東さんと栗山先生、そして私たちを受け入れてくださった菊池恵楓園と杉野さんに厚く御礼申し上げます。大学が筑紫女学園大学特別事業に認定してバックアップしてくれたのもありがたいことでした。この3日間が、学生たちがこれから社会と関わる姿勢を少し積極的な方向に変えたのではないかと思います。

*この記事は、文学部の3学科と、参加者がいた心理コース、社会福祉コースに共通して掲載しています。

令和7年度筑紫女学園大学特別事業として、文学部の3学科が合同で、ドキュメンタリー映画監督の東志津(あずま しづ)さんと学ぶ2つのプログラムを実施しています。まず6月に、東監督の「花の夢-ある中国残留婦人」と「美しい人」を上映しました。(記事はこちらから)2つめのプログラムとして、東さんが現在映画を準備中という「ハンセン病問題」を学生が学ぶ特別授業『「ハンセン病問題」を知っていますか?-ドキュメンタリー映画監督東志津さんと共に考える』を、3日間の日程で実施しました。

【1日目】

まず初日は、東さんと本学現代社会学部の栗山俊之先生に、「ハンセン病問題」について講義していただきました。栗山先生はさまざまな社会問題に取り組んでいますが、ハンセン病問題もその一つです。

ハンセン病は「らい菌」による感染症で、皮膚や末梢神経が侵されさまざまな症状や後遺症を引き起こすことがあります。菌は弱く、現在ではほとんど発症者はいませんが、もし発症しても治療薬で治すことができます。しかし、以前は患者を強制的に隔離する政策が取られていました。「ハンセン病問題」とは、ハンセン病の治療法が確立されてからも、「らい予防法」が1996年に廃止されるまで強制隔離政策が続き、患者とその家族が壮絶な差別や人権侵害を受けたことを指します。療養所内での強制労働、監禁室への収監、結婚の条件としての断種や人工妊娠中絶など、想像を絶するような内容ですが、学生たちは真剣に聞き入り、メモを取っていました。

【2日目】

全国に14ヶ所ある療養所の一つ、熊本県合志市の国立療養所菊池恵楓園を訪問しました。まず歴史資料館を見学しました。年表、写真、録音録画の資料などたくさんの展示があり、前日に学んだことがより詳細に理解できました。また、入所者で菊池恵楓園の機関誌『菊池野』の編集長杉野桂子さんにお話を伺うことができました。数々の辛い偏見や人権侵害の経験には本当に心が痛みました。杉野さんは学生たちに、ハンセン病問題について知り、「発信者になってください」とメッセージを贈ってくださいました。その後、菊池恵楓園の園内を回り、患者の脱走を阻む高い壁、監禁室、納骨堂、慰霊碑などを見学しました。

【3日目】

この日は学習のまとめと発表です。3チームに分かれて「「ハンセン病問題」について私たちが学んだこと・考えたこと」をテーマにまとめ、発表しました。各チームは、東さんと栗山先生から学んだことや、菊池恵楓園の歴史資料館や杉野さんのお話から感じたこと、そして「ハンセン病問題」での偏見、差別、人権侵害はコロナ禍その他の現代の問題にも通じることなどを発表しました。杉野さんの「知って発信者になってください」というメッセージを学生たちがしっかりと受け止めていることを感じました。最後に東さんが一人一人に受講証を手渡して終了しました。

このように大変充実した内容の特別授業でした。ご自分の知見を学生と共有してくださった東さんと栗山先生、そして私たちを受け入れてくださった菊池恵楓園と杉野さんに厚く御礼申し上げます。大学が筑紫女学園大学特別事業に認定してバックアップしてくれたのもありがたいことでした。この3日間が、学生たちがこれから社会と関わる姿勢を少し積極的な方向に変えたのではないかと思います。

*この記事は、文学部の3学科と、参加者がいた心理コース、社会福祉コースに共通して掲載しています。

令和7年度筑紫女学園大学特別事業として、文学部の3学科が合同で、ドキュメンタリー映画監督の東志津(あずま しづ)さんと学ぶ2つのプログラムを実施しています。まず6月に、東監督の「花の夢-ある中国残留婦人」と「美しい人」を上映しました。(記事はこちらから)2つめのプログラムとして、東さんが現在映画を準備中という「ハンセン病問題」を学生が学ぶ特別授業『「ハンセン病問題」を知っていますか?-ドキュメンタリー映画監督東志津さんと共に考える』を、3日間の日程で実施しました。

【1日目】

まず初日は、東さんと本学現代社会学部の栗山俊之先生に、「ハンセン病問題」について講義していただきました。栗山先生はさまざまな社会問題に取り組んでいますが、ハンセン病問題もその一つです。

ハンセン病は「らい菌」による感染症で、皮膚や末梢神経が侵されさまざまな症状や後遺症を引き起こすことがあります。菌は弱く、現在ではほとんど発症者はいませんが、もし発症しても治療薬で治すことができます。しかし、以前は患者を強制的に隔離する政策が取られていました。「ハンセン病問題」とは、ハンセン病の治療法が確立されてからも、「らい予防法」が1996年に廃止されるまで強制隔離政策が続き、患者とその家族が壮絶な差別や人権侵害を受けたことを指します。療養所内での強制労働、監禁室への収監、結婚の条件としての断種や人工妊娠中絶など、想像を絶するような内容ですが、学生たちは真剣に聞き入り、メモを取っていました。

【2日目】

全国に14ヶ所ある療養所の一つ、熊本県合志市の国立療養所菊池恵楓園を訪問しました。まず歴史資料館を見学しました。年表、写真、録音録画の資料などたくさんの展示があり、前日に学んだことがより詳細に理解できました。また、入所者で菊池恵楓園の機関誌『菊池野』の編集長杉野桂子さんにお話を伺うことができました。数々の辛い偏見や人権侵害の経験には本当に心が痛みました。杉野さんは学生たちに、ハンセン病問題について知り、「発信者になってください」とメッセージを贈ってくださいました。その後、菊池恵楓園の園内を回り、患者の脱走を阻む高い壁、監禁室、納骨堂、慰霊碑などを見学しました。

【3日目】

この日は学習のまとめと発表です。3チームに分かれて「「ハンセン病問題」について私たちが学んだこと・考えたこと」をテーマにまとめ、発表しました。各チームは、東さんと栗山先生から学んだことや、菊池恵楓園の歴史資料館や杉野さんのお話から感じたこと、そして「ハンセン病問題」での偏見、差別、人権侵害はコロナ禍その他の現代の問題にも通じることなどを発表しました。杉野さんの「知って発信者になってください」というメッセージを学生たちがしっかりと受け止めていることを感じました。最後に東さんが一人一人に受講証を手渡して終了しました。

このように大変充実した内容の特別授業でした。ご自分の知見を学生と共有してくださった東さんと栗山先生、そして私たちを受け入れてくださった菊池恵楓園と杉野さんに厚く御礼申し上げます。大学が筑紫女学園大学特別事業に認定してバックアップしてくれたのもありがたいことでした。この3日間が、学生たちがこれから社会と関わる姿勢を少し積極的な方向に変えたのではないかと思います。

*この記事は、文学部の3学科と、参加者がいた心理コース、社会福祉コースに共通して掲載しています。

9月19日に卒業式が行われました。英語学科では4名が卒業証書を手にしました。

南学長は、これから「航海図のない海に船出する」卒業生に、建学の精神を胸に自ら考え行動するようにと励まし、旅立ちを祝しました。

卒業生のみなさん、英語学科での学びや経験がきっとみなさんの成長につながったことと信じています。これまで支えてこられた保護者の皆様、筑女と英語学科へのご支援、本当にありがとうございました。みなさんのこれからの未来が輝かしいものでありますよう、心から願っています。

8月23日のオープンキャンパスにも、たくさんの高校生と保護者の方が参加してくださいました。

英語学科のミニ講義と体験コーナーは、飯田恵子先生と航空業界への就職をめざす在学生が担当しました。空港や機内で使われる英語表現に親しむことができる、楽しいクイズやゲームなどをたっぷり体験してもらいました。飛行機が印刷されたかっこいいクリアファイルが賞品としてもらえるクイズもあり、大いに盛り上がりました。

英語学科では、客室乗務員として世界中を飛んできた飯田先生の授業内外での手厚いサポートにより、航空や旅行業などへの就職を強みとしています。就職を果たした卒業生による講演会や、空港見学など英語学科ならではの貴重な体験をすることができます。航空・旅行関係の就職を希望している高校生のみなさん、ぜひ筑女の英語学科で夢を叶えましょう。

会場には、英語学科の学びがわかるポスターを多数展示しました。学生スタッフが、大学生活や留学のこと、サークル活動についてなど、いろいろな質問にお答えしました。文学部の3学科をめぐるスタンプラリーにも、たくさん方が挑戦して賞品をゲットしていました。まだまだ暑い中、筑女まで来てくださってありがとうございました。またキャンパスでお会いできたらとても嬉しいです。

8月10日にオープンキャンパスが開催されました。英語学科にもたくさんの高校生と保護者の方がおいでくださいました。

ミニ講義は、イギリス文学が専門の宮原牧子教授の「英語で読むともっと楽しい英国ファンタジー」でした。『ハリー・ポッター』、『不思議の国のアリス』、『チャーリーとチョコレート工場』など、イギリス文学にはたくさんの「ファンタジー」があります。その背景や面白さ、意外な視点などがぎゅっと詰まった魅力的な講義でした。参加者には、『不思議の国のアリス』の冒頭を英語で味わってもらいました。

英語学科のコーナーでは、学科の学びの様子がわかるポスターを多数展示しました。英語学科の学生も大活躍で、高校生にポスターの中の写真の説明をしたり、質問に答えたりしていました。

ランチタイムにネイティブ・スピーカー教員が行っているEnglish Chatも実施しました。ペイトン准教授と高校生の参加者とで、和やかに英語での会話を楽しみました。

この日の夕方から、九州各地で線状降水帯が発生し、記録的な大雨となりました。皆様が無事に帰宅されたことを心から願っています。筑女に来てくださって本当にありがとうございました。進路の選択肢に入れてくださると嬉しいです。

英語学科の学生は、年2回TOEIC IPテストを受験して、自分の英語力の把握や、学習の計画などに役立てています。7月13日に、2年生と3年生がテストを受けました。テスト開始直前まで、参考書をめくったり、ノートを確認する姿が見られました。

きっと日頃の勉強の成果が発揮できたことでしょう。みなさん、お疲れ様でした。

1年生も後期からTOEIC関連の授業が始まり、12月のテストにチャレンジする予定です。

ドキュメント映画を製作・監督されている東志津さんにお越しいただいて、映画の上映とトークをお聞きしました。2023年度の「北のともしび」以来の文学部3学科の合同企画で、今年度は大学より「筑紫女学園大学特別事業」に採択されました。戦後80年の今年、戦争に翻弄された人生を知り、平和について考える機会となりました。

上映した東監督の映画は2本です。まず。学生を対象とした企画として、6月26日(木)と27日(金)に、「花の夢ーある中国残留婦人」を上映しました。この映画は、18歳で「満蒙開拓女子義勇隊員」として満州に渡り、戦況の悪化やソ連軍の侵攻で帰れなくなり、現地の男性と結婚して40年以上も「中国残留婦人」として過ごした栗原貞子さんの人生をたどるドキュメンタリーです。上映後には、戦争が自分たちと同じくらいの年齢の若い女性が強いられた壮絶な人生について、学生から感想や質問がいくつも出ました。

2本目は「美しい人」で、6月28日(土)に一般の方々を対象とした公開講座を開催しました。この映画は、広島と長崎で被爆し、生き延びた人々のその後の人生を描きます。登場する人は、日本人だけでなく、韓国や捕虜として日本に連れてこられていた欧米の軍人もいます。彼らがその日経験したことや、その後の人生は筆舌に尽くしがたいほどの苦難があったはずですが、「自分の人生を見事に生き抜いた人々、そして”その瞬間”まで確かにそこにいた人々の、美しい人生の記憶を残しておきたい」という東監督の思いが静かに心に沁みました。

東監督、公開講座にご参加くださったみなさん、ありがとうございました。夏休み後には、東監督と学生がフィールド・トリップを行う授業予定しています。また筑女にお越しいただくのを楽しみにしています。