各学科からのお知らせNews from Departments

オープンキャンパス✿ミニ講義ダイジェスト(4) ☆日文の学び

2021年8月22日、オンラインで行ったオープンキャンパスでのミニ講義をご紹介します。

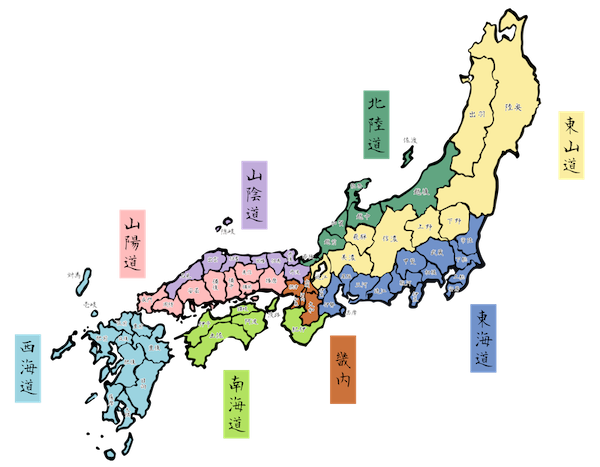

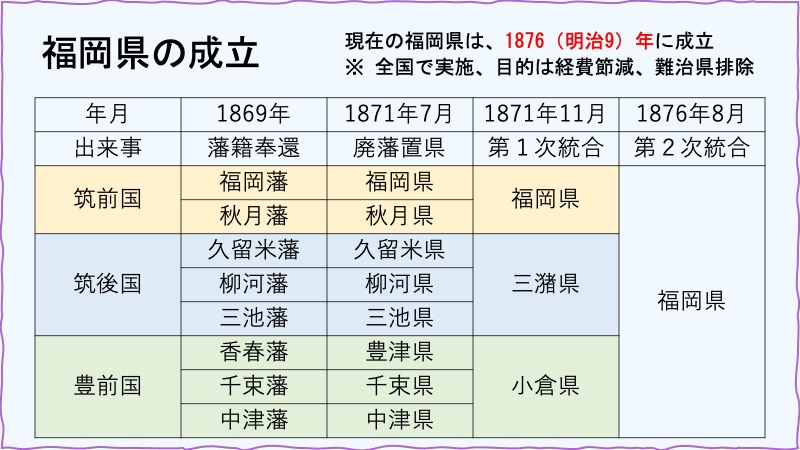

午後の部は、時里奉明教授です。「県境を越えての移動は自粛してください」と言われますが、その県境はどのようにしてできたのか。明治の始めに遡って、その経緯の一端が紹介されました。

✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀

私は福岡県に住んでいますが、佐賀県まで歩いて10分足らずです。一方、北九州市は、車で高速を使っても1時間以上かかります。コロナのなか、県知事は県境を越えるな!とよく訴えています。コロナに県境はないのに・・・。ところで、県境はいつどのようにして成立したのでしょうか。

福岡県会(現在の県議会)は1879年に開会し、県の予算を審議することになりましたが、何に支出するかでしばしば紛糾しました。とくに筑後川の治水費を支出するか否かで、筑後地方の県議と筑前・豊前地方の県議の間で激しく対立しています。筑前・豊前地方の県議は、筑後川と直接の利害関係がないという理由で、治水費の支出に反対しました。また筑前・豊前地方の議員数が、県議の過半数を占めており、県会で治水費が可決されることはありませんでした。

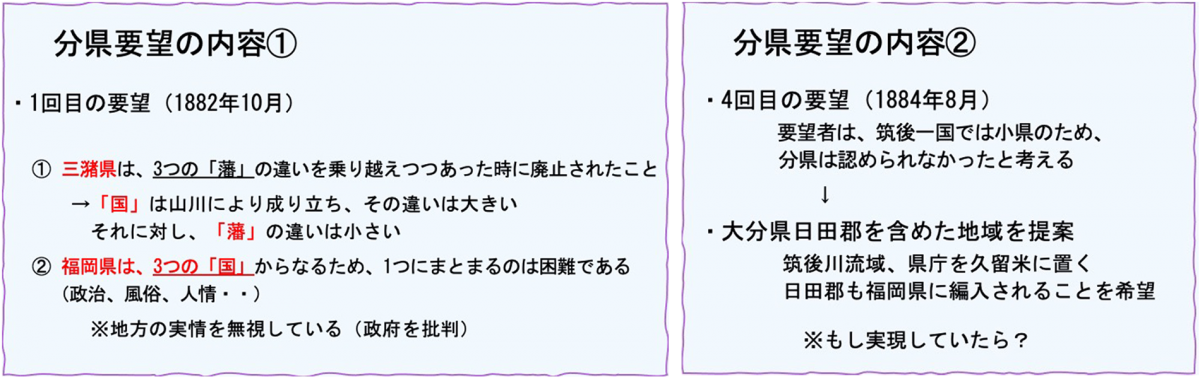

そこで、筑後地方の県議たちが中心になって、政府に「筑後国」を福岡県から分離し、一県として認めてほしいと要望しました。1882年10月のことです。この要望は、1年半の間で5回を数えました。なかには、筑後国と大分県日田郡を合わせて一県とする要望もありました。しかし、政府はその要望を認めませんでした。その代わりに、筑後川を政府の直轄とし、県会の予算審議から引き離して、ようやく終息しました。「筑後県」は、幻に終わったのです。

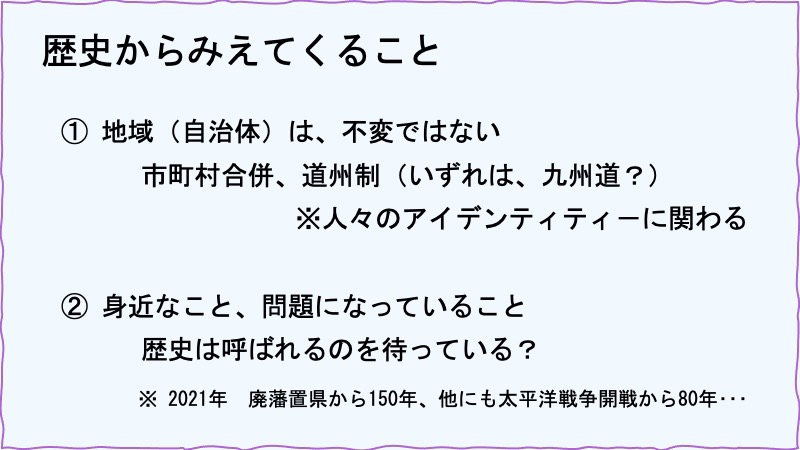

なお、こうした動きは全国どこでも起きていました。福岡県が成立した1876年の統廃合は、全国で地域内の矛盾を明らかにし、政府に対し分県の要望が相次いでいます。そして1880年の徳島県設置に始まり、1888年の香川県設置を最後にようやく落ち着き、現在の47都道府県体制となりました。

✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀

No.139 **********