各学科からのお知らせNews from Departments

オープンキャンパス✿ミニ講義ダイジェスト(2) ☆日文の学び

2021年8月8日、オンラインで行ったオープンキャンパスでのミニ講義をご紹介します。

午後の部は、髙山百合子教授です。テーマの「方言」は、伝統的なもの、お年寄りの言葉という印象があるでしょうか。そもそも、方言と言語はどのような関係にあるでしょうか。

この講義では、さまざまな視点から現在進行中の現象を取り上げ、言語研究の幅の広さを感じていただきたいと思います。

✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀

ことばは少しずつ変わっていきます。方言ももちろん例外ではありません。と同時に、現在の日本では、方言の捉え方自体が大きく変化しています。日本列島には9つの言語が話されているとするユネスコの判断や、方言コスプレなどの現在進行中の現象を採り上げ、伝統を守りつつ、さまざまな局面で様変わりしていく方言の現在を紹介します。

さて、皆さんにまず質問したいのですが、「方言」とはどのようなものでしょうか。この機会に一度自分で考えてみてください。「共通語とは違う言葉」でしょうか。一般には、そんな風に受け止められていることが多いようです。あるいは、山奥でおじいさんやおばあさんが、たとえば蛇のことをくちなわと言ったり、蛙のことをビッキと言ったりというふうに、お年寄りが話すよく分からない言葉のイメージでしょうか。

そのような共通語と語形の違う語は、俚言、俚語といいます。

日本の方言学では、「同一の国語の中で地域差の認められるとき、それぞれの地域で話されている言語」と定義しています。

方言研究の中で、方言の捉え方が、少なくともここに挙げているようなトピックを中心に、変わってきたように思います。

〈このダイジェストでは、No.1からの紹介とします〉

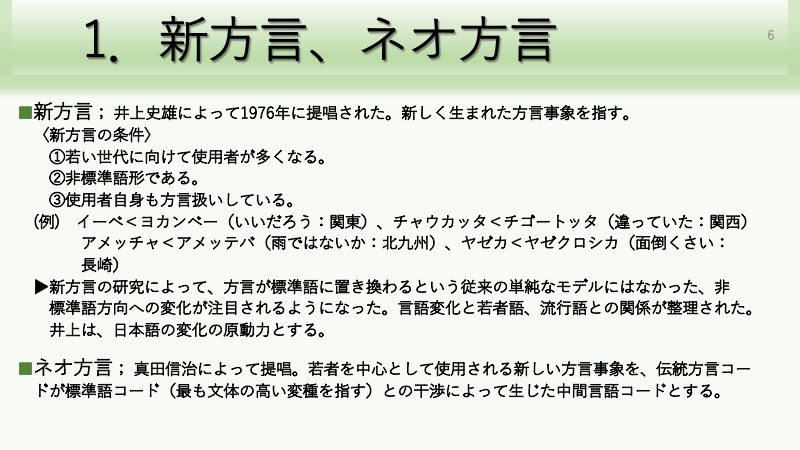

新方言などの研究によって、方言が標準語に置き換わるという従来の単純なモデルにはなかった、非標準語方向への変化が注目されるようになりました。これらの研究において、言語変化と若者語、流行語との関係が整理されました。

井上史雄は、これらの動きを、日本語の変化の原動力としています。

「八丈語? 世界2500言語、消滅危機

日本は8語対象、方言も独立言語」

日本の8語とは、アイヌ語(極めて深刻)、沖縄県の八重山語・与那国語(重大な危険)、沖縄語・国頭語・宮古語・奄美語・八丈語(危険)です。

ユネスコは、これらの言語を国際的な規準では独立の言語として扱うべきだと判断したわけです。

この問題に関連して、国立国語研究所のことばのミニ講義「日本にはいくつことばがあるか?」(田窪行則先生)を視てみましょう。

考えるまでもなく、100%正解になると思います。

A ぼくが ① 食べたのじゃ

B わたしが ② 食べたのさ

C わしが ③ いただきましたわ

D おいらが ④ 食べたのよ

E わたくしが ⑤ くったのさ

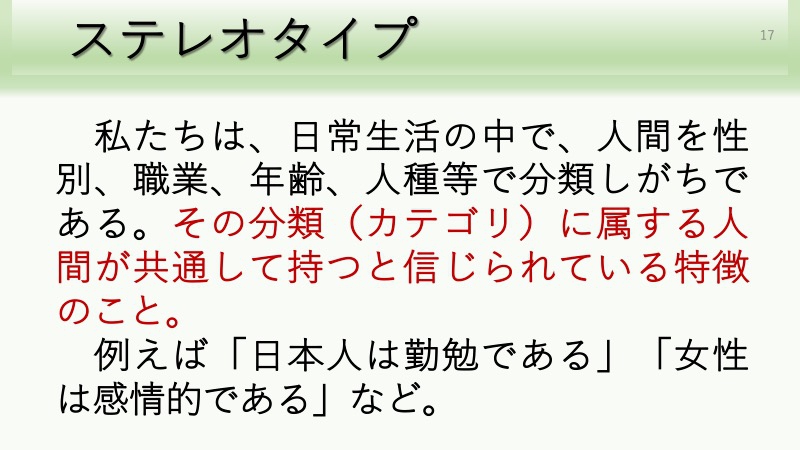

これがほぼ100%正解になるというのが、ステレオタイプの認識ということです。

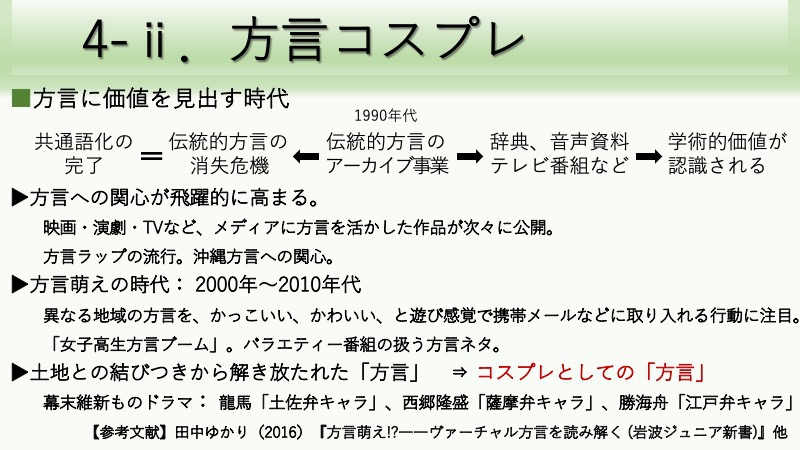

共通語化がほぼ完了し、共通語がふつうのことばになるということは、つまり伝統的方言が消失しつつあるということです。

その危機感に基づいた伝統的方言のアーカイブ事業が80年代後半〜90年代にかけて結実し、辞典、音声資料、テレビ番組など目に見える形となって数多く作られました。これは、方言が学術的価値を持つものとして広く認識されたということです。

そうして方言への関心が飛躍的に高まり、「方言コスプレ」とも言える新たな状況が生まれることとなりました。

本日取り上げた一つ一つのトピックは、それぞれが裾野の広い大きな問題で、ここで扱えたのは、基本的な内容にすぎません。大学に進学した後、それぞれを、改めて深く広く学んでください。

✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀

No.137 **********